社員が、存在意義や2024年3月期に策定したSC行動基準を業務と結び付けて理解を深める機会として、2025年3月期から役員講義「SCREEN Leaders Talk」を開催しています。役員が自身の経験をもとにSC行動基準との関係や担当領域の戦略、今後の展望を語ることで、社員は視座を高め、意思決定力を強化するきっかけを得ています。2026年3月期も経営層と現場をつなぐ貴重な学びの場として継続開催します。

人的資産の強化

「CSR憲章・行動規範」における「人権の尊重と働きやすい職場環境」のもと「人材マネジメント方針」を策定し、人材マネジメントに関する7つの分野(雇用・評価・処遇・人材育成・人材活用・労使関係・職場環境)の活動を推進しています。

多様な従業員が働きがいを持ち、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

「Value Up Further 2026」における人財戦略の推進

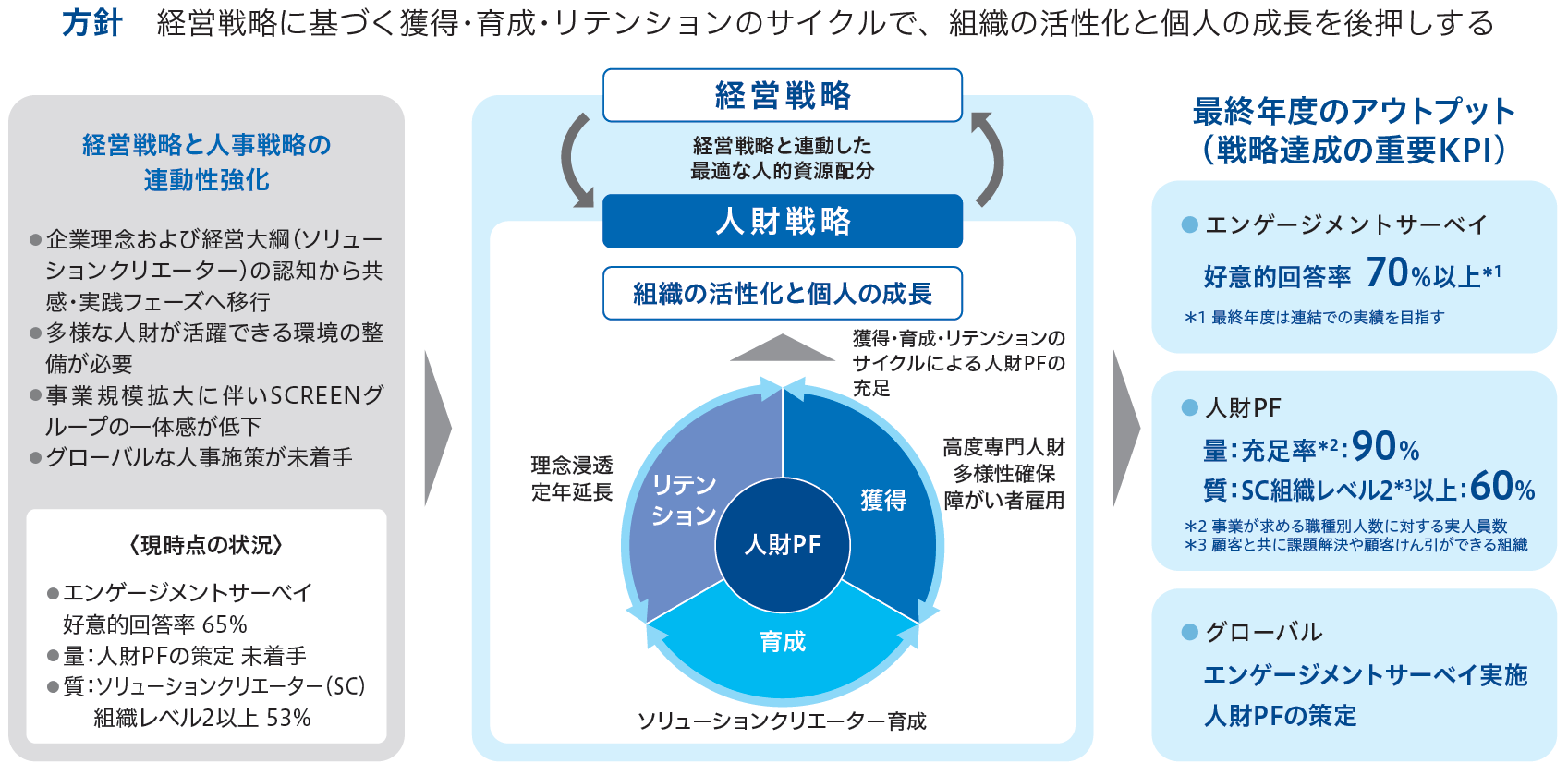

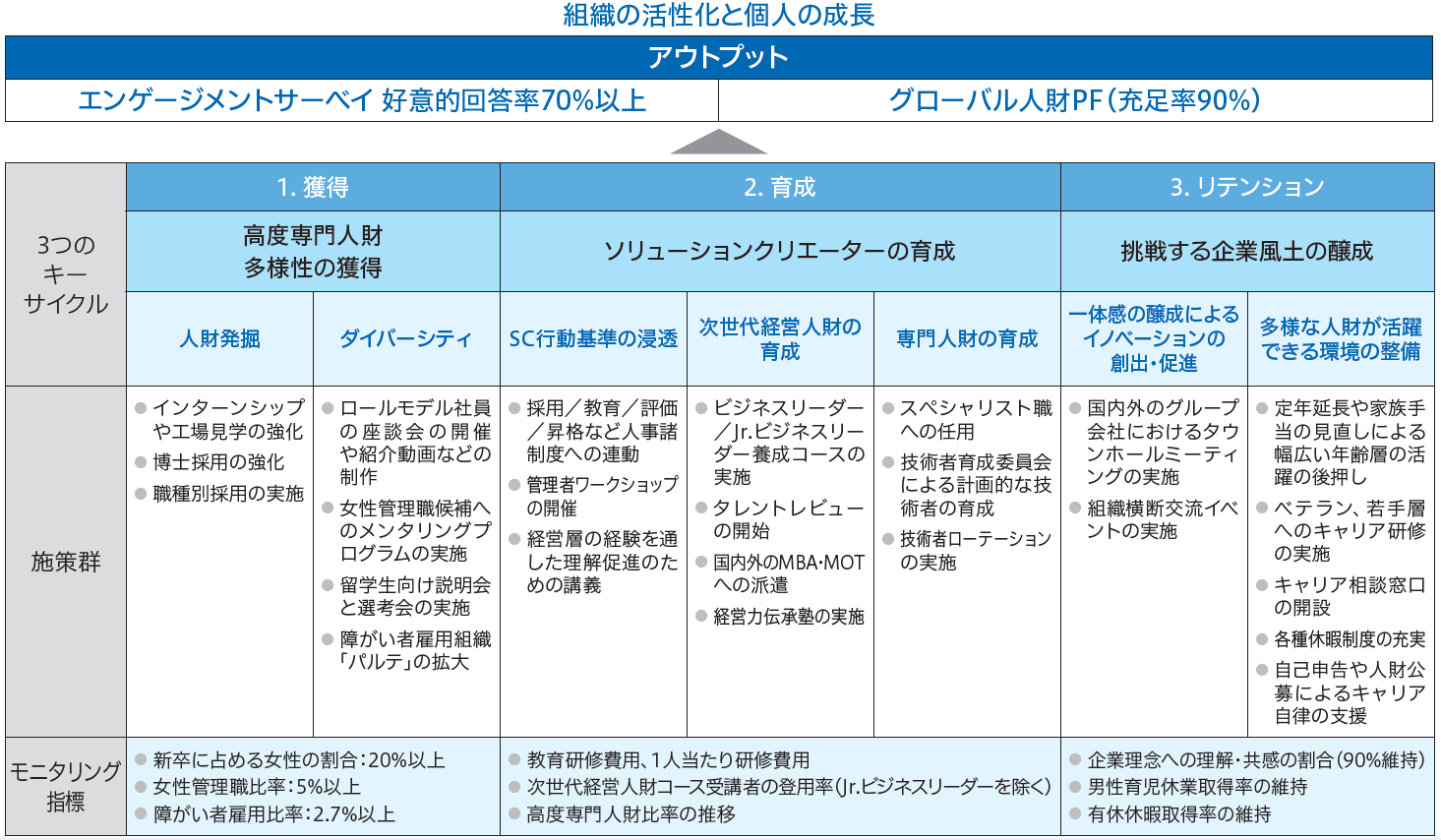

「経営大綱」で特定したマテリアリティの一つである「社員一人ひとりの成長を促進」に対し、人財戦略を策定しています。中期経営計画「Value Up Further 2026」では、経営戦略と連動した人財戦略の実行を進めており、その中核に「ソリューションクリエーターの育成」を据えています。人財PFを軸に、「獲得・育成・リテンション」のサイクルを通じて、個人の成長と組織の活性化を両立させ、持続的な企業成長を支える人財基盤の強化に取り組んでいます。

ソリューションクリエーターを生み出す人財戦略・人事方針

事業成長の基盤として人財戦略を経営の中核に据え、「社員一人ひとりの成長促進」を掲げています。経営戦略と連動した人財戦略では、存在意義の浸透を図り、10年後の理想像である「ソリューションクリエーター」(以下SC)の育成に取り組んでいます。2025年3月期には、SC行動基準を人事施策に反映させ、採用・育成・評価・昇格の各プロセスに組み込むことで、社員が行動に移して成長し、成果へとつながることを目指しています。また、人財ポートフォリオを軸に、高度専門人財の確保・育成と多様な価値観の尊重を通じて、グローバル競争力の強化を図ります。「獲得・育成・リテンション」のサイクルを展開し、「従業員エンゲージメントサーベイHearts」によって社員の意識を可視化しながら経営層との対話を通じて持続可能な働く環境の整備に努めています。さらに、ソリューションクリエーターが最大限の力を発揮できるよう、Well-Beingの向上を図り、個人と組織のパフォーマンスを高めます。生産性と収益性に好影響をもたらすことを目指して、「はたらきがい」の向上や心理的安全性の確保、子育て支援、健康増進、柔軟な働き方の推進など、心身の健康と幸福を重視した企業風土の整備を今後も進めてまいります。

「Value Up Further 2026」における人財戦略推進フロー

「Value Up Further 2026」における指標

人財ポートフォリオ

生産年齢人口の減少に加え、特に半導体業界における人財不足が深刻化する中、中長期的な成長と企業価値の向上には、多様な人財によるイノベーションの創出が不可欠です。こうした課題に対応するため、2024年3月期に策定した人財PFに基づき、事業戦略に即した職種別人員の採用を積極的に推進しています。今後も、人財戦略の実行と評価・改善のサイクルを通じて、人財基盤の強化に取り組みます。

獲得

成長戦略を支える人財の獲得と専門性・多様性の強化

成長戦略の礎となる人財の獲得は、極めて重要な経営課題です。特に技術系人財を中心とした採用競争が激化する中、ソリューションクリエーターの素養を持った人財の獲得と人財PFの充足に取り組んでいます。

これまで、高度専門人財*の獲得のために、技術系学生向けインターンシップや工場見学を通じて、社会課題の解決を目指す当社事業や職種への理解を深める機会を提供してきました。2025年3月期は、技術系博士課程修了者の採用強化に注力し、専用説明会の開催や情報発信を通じて接点を拡大しました。その結果、2025年4月入社の技術系博士課程修了の人財は、過去最多の12名となりました。

また、イノベーション創出に向けた多様性確保の一つとして、女性の活躍を推進しています。当社グループでは、2031年3月期に管理職に占める女性比率を6%以上、全社員に占める女性比率を15%以上とすることを目標に掲げており、その実現に向けた取り組みの一環として、新卒採用における女性比率を20%以上とする目標を設定しています。2025年3月期は、学生が将来のキャリア像を具体的に思い描けるよう、女性社員による座談会の開催や、ロールモデル社員のキャリア紹介動画、パンフレット制作など、多面的なアプローチを展開しました。その結果、2025年4月入社の新卒採用者のうち女性は19.9%となり、目標の20%に近い水準となっています。

さらに、SC行動基準を採用基準の一部に取り入れ、当社の存在意義に共感し行動できる、多様な人財の獲得を今後も強化します。

ダイバーシティ

■ ダイバーシティの確保

当社グループの行動規範である「CSR憲章」では、「多様な人材の育成と積極活用」という理念を掲げています。グローバル化の進行や不確実性が高まる時代の中で、環境の変化に柔軟に対応できるような組織の構築が必要であり、異なるバックグラウンドを持つ人財が集まることで、新たなアイデアや視点の獲得につながります。「ダイバーシティはイノベーションの源泉」という考えのもと、女性・外国人・キャリア採用者など多様な属性の人財の積極的な採用、および多様性に即した環境整備を進めています。

■ 女性・外国人など

イノベーション創出のための多様性確保の一つとして、女性の活躍を推進しています。2031年3月期に管理職に占める女性比率を6%以上、全社員に占める女性比率を15%以上とすることを目標に掲げており、その実現に向けた取り組みの一環として、新卒採用における女性比率を20%以上とする目標を設定しています。2025年3月期は、学生が将来のキャリア像を具体的に思い描けるよう、女性社員による座談会の開催や、ロールモデル社員のキャリア紹介動画、パンフレット作成など、多面的なアプローチを展開しました。その結果、2025年4月入社の新卒採用者のうち女性は19.9%と目標の20%に近い水準となっていますまた、当社国内グループ会社には現在57名の外国人が在籍しており、海外グループ会社においては、常勤役員ポストのうち約4割を現地採用の外国人が担っています。キャリア採用も積極的に行っており(2025年3月期:正社員採用者におけるキャリア採用比率37.4%)、2031年3月期には、女性・外国人・キャリア採用者といった多様な属性の社員の割合を50%以上にしたいと考えています。

■ 障がい者雇用の促進

特例子会社である株式会社SCREENビジネスエキスパートにおいて、2009年3月期から継続して障がい者雇用を進めています(2025年6月時点での雇用率:2.93%)。SCREENの本業である製造業の一端を担う業務の拡大を推し進め、2025年2月より彦根事業所のクリーンルーム内での業務を開始しました。彦根事業所、本社事業所に加え、2025年4月より野洲事業所内に障がい者雇用組織「野洲パルテ」を設置し、障がい者雇用の更なる拡大を計画しております。2025年3月期も、多様な人財が活躍できる風土づくりの一環として外部企業から専門家を招いて障がい者雇用セミナーを開催し、子会社での障がい者雇用にも力を入れています。今後は、多様な特性を持つ障がい者の雇用拡大を図るとともに、SCREENの本業である製造業において様々な特性ある社員が活躍できる環境づくりを進めていきます。

育成

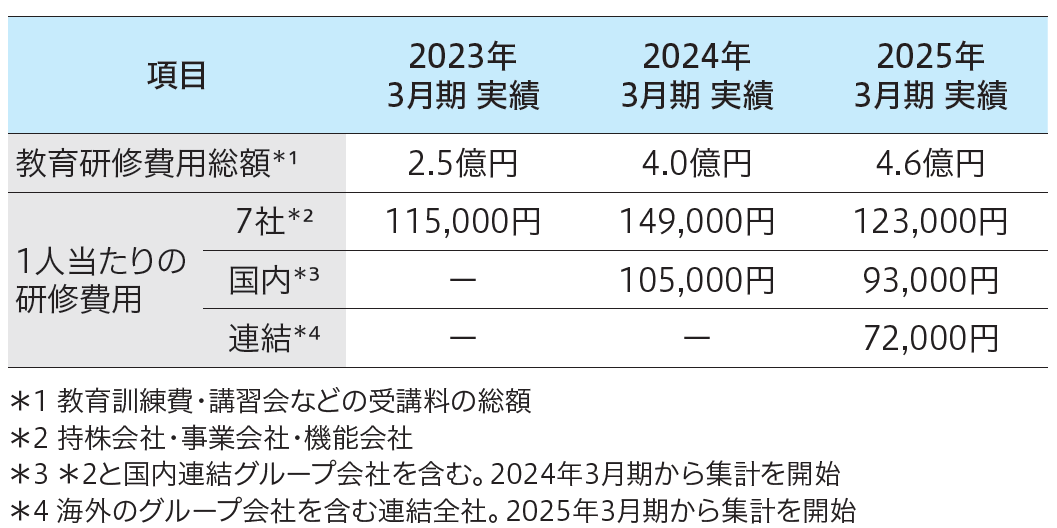

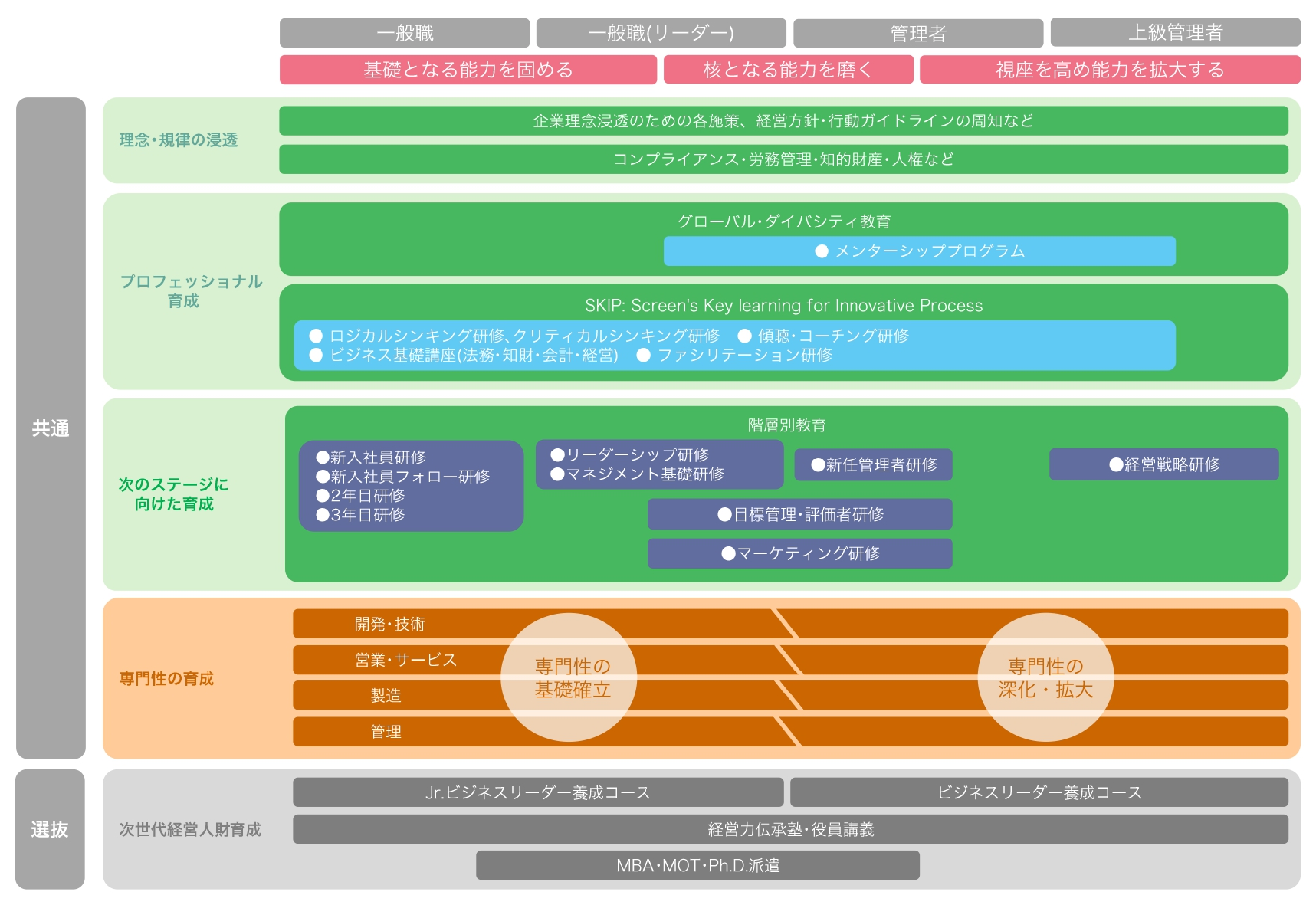

教育体系の再構築

2025年3月期に、ソリューションクリエーターとしての継続的な育成および階層別スキルの強化を目的として、「SCREEN BUSINESS SCHOOL」の教育プログラムを改訂しました。新たなプログラムでは、管理職には戦略立案力や人財マネジメント力の向上を、一般職には課題設定力や論理的思考力の向上を目的としたクリティカルシンキングの導入など、各階層の育成ニーズに即した体系的な研修体系としています。加えて、社員からのニーズが高いコーチングやファシリテーションなどの募集型研修についても継続実施し、自律的な学びを促進する環境の整備を進めています。

教育・研修費の実績

経営層との対話を通じたSC行動基準の理解促進

管理職ワークショップの実施

社員一人ひとりがソリューションクリエーターとして行動し成果を生み出すため、7社の管理職を対象にSC行動基準の理解と実践を促すワークショップを実施しました。参加者は自身のSC行動を振り返り、組織の強みや課題を共有しながら具体的なアクションを検討しました。各組織では、SC行動基準を基にした対話と行動変容に取り組んでいます。

教育体系図

目標管理と多面評価

年2回の目標管理では、目標設定時や成果確認時に上司との個別面談を行っています。面談では会社や組織の目標と個人の目標のベクトルを合わせ、その他年間を通じた上司との対話により、モチベーションの向上や内省の機会を設けることで組織の活性化と個人の成長を図っています。 評価は、役割と成果やどのような行動を取ったかという業務プロセスに基づき、公正で納得性の高い評価を行います。 また、それを会社・組織の業績とともに報酬に反映することで、 社員一人ひとりの貢献に報いる公平な処遇を行っています。加えて、このような制度運用の基盤となる目標管理と評価制度への理解が深まるよう、定期的に評価者研修を実施しています。 その他、部下が上司を評価する多面評価を行い、双方向性を 実現することで、評価の適正化を図っています。

リテンション

組織の一体感を高める対話とつながりの促進

2023年4月に企業理念を再定義し、10年後のありたい姿とSCREEN Value(企業価値)を高めるための基本指針を定めた「経営大綱」を見直しました。この理念と指針を全社的に浸透させるため、CEOをはじめとする経営陣と社員が直接対話を行うタウンホールミーティングを国内外のグループ会社に拡大して実施し、2025年3月期までに計57回・約4,400名が参加しました。経営層の想いを社員が直接受け取る対話の場を通じて、グループ全体で志と方向性を共有し、一体感の醸成を推進しています。

さらに、部門や事業を超えたつながりを創出する新たな交流プログラム「Connecting the Dots」を実施しました。2025年3月期は約160名が参加し、組織開発やイノベーションマネジメント、介護と仕事の両立など多様なテーマについて学び合いました。これにより、グループ会社間や階層を超えた相互理解が進み、より強固な一体感の醸成につながっています。

SCREEN SPE Germany(ドイツ本社)でのタウンホールミーティング

多様な人財が活躍できる環境整備

■ 経験を未来へつなぐ― 定年延長による、さらなる活躍機会の創出

持続的な企業成長と個人の成長を両立するために、社員一人ひとりの知識や経験といった「技」を大切にしてきました。少子高齢化が進む中、さらなる事業拡大と企業価値の向上には、長年培われた知見やスキルを生かし続けられる環境の整備が不可欠です。こうした認識のもと、2025年4月に7社において定年年齢を60歳から65歳へと引き上げました。単なる雇用延長ではなく、社員の多様なキャリア観に対応するために6つの役割等級を新設し、処遇や働き方の選択肢を広げています。

それに先立ち、2022年3月期には再雇用制度の見直しを実施しましたが、再雇用後の賃金水準や雇用形態に対する課題が明らかとなり、社員の意欲やマネジメント上の難しさにつながるケースも見られました。社内アンケートでは、「認められ、貢献できていると感じること」がいきいきと働く実感につながるという声が多く、これらは制度に生かされています。年齢にかかわらず社員が自律的にキャリアを築き、次世代へ知見を継承しながら、それぞれの役割で価値を発揮できる環境づくりを積極的に進めています。

■ 多様な働き方への対応と家族手当の見直しによる次世代支援

妊娠・出産、育児、介護、疾病治療など、社員が人生のさまざまな局面においても安心して働き続けられるよう、柔軟な働き方を支える制度の整備を進めています。在宅勤務制度の導入に加え、連続5日間の有給休暇を取得できる「リフレッシュ有休」や、子どもの学校行事への参加を支援する「子育てサポート休暇」など、多様なニーズに対応した休暇制度を整備しています。働きやすさは「従業員エンゲージメントサーベイHearts」においても高く評価されています。

さらに、配偶者の働き方や家族の在り方が時代とともに変化する中で、従来の配偶者手当に重きをおいた制度から、子育てや介護を担う社員への支援を強化する方向へ転換し、家族手当制度を見直しました。「次世代応援手当」および「特別支援手当」を新設し、満20歳未満の子どもを扶養する社員や、重度の障がい・要介護状態にある家族を支える社員への支援を拡充しています。今後も、社員一人ひとりがライフステージに応じて力を発揮できる環境づくりを通じて、持続可能な組織の実現を目指していきます。

|

2025年3月期 実績 |

|

| 男性育児休職取得率 | 90.5% |

| 有給休暇取得率 | 82.6% |

従業員持株会 ~経営参画意識の向上に寄与~

当社は、国内グループ会社の全従業員を対象に、自社株式の購入を奨励する「従業員持株会」を設けています。従業員の経営参画意識の醸成と長期的な資産形成の支援を目的として、拠出金に対して15%の奨励金を付与するなど、加入促進に取り組んでいます。取り組みの結果、2025年3月末時点における加入率は84.4%に達しています。

労使関係

当社は「国連グローバル・コンパクト」に署名し、労働者による結社の自由と団体交渉権を承認しています。労働組合への主要7社の加入率は、2025年3月末現在58.6%となっています。労働組合とは、月1回の定例労使折衝以外にも各種テーマについて必要に応じて労使協議会を開催するなど、建設的な対話を重視する労使関係を構築しています。

エンゲージメントサーベイを通じた組織力の強化

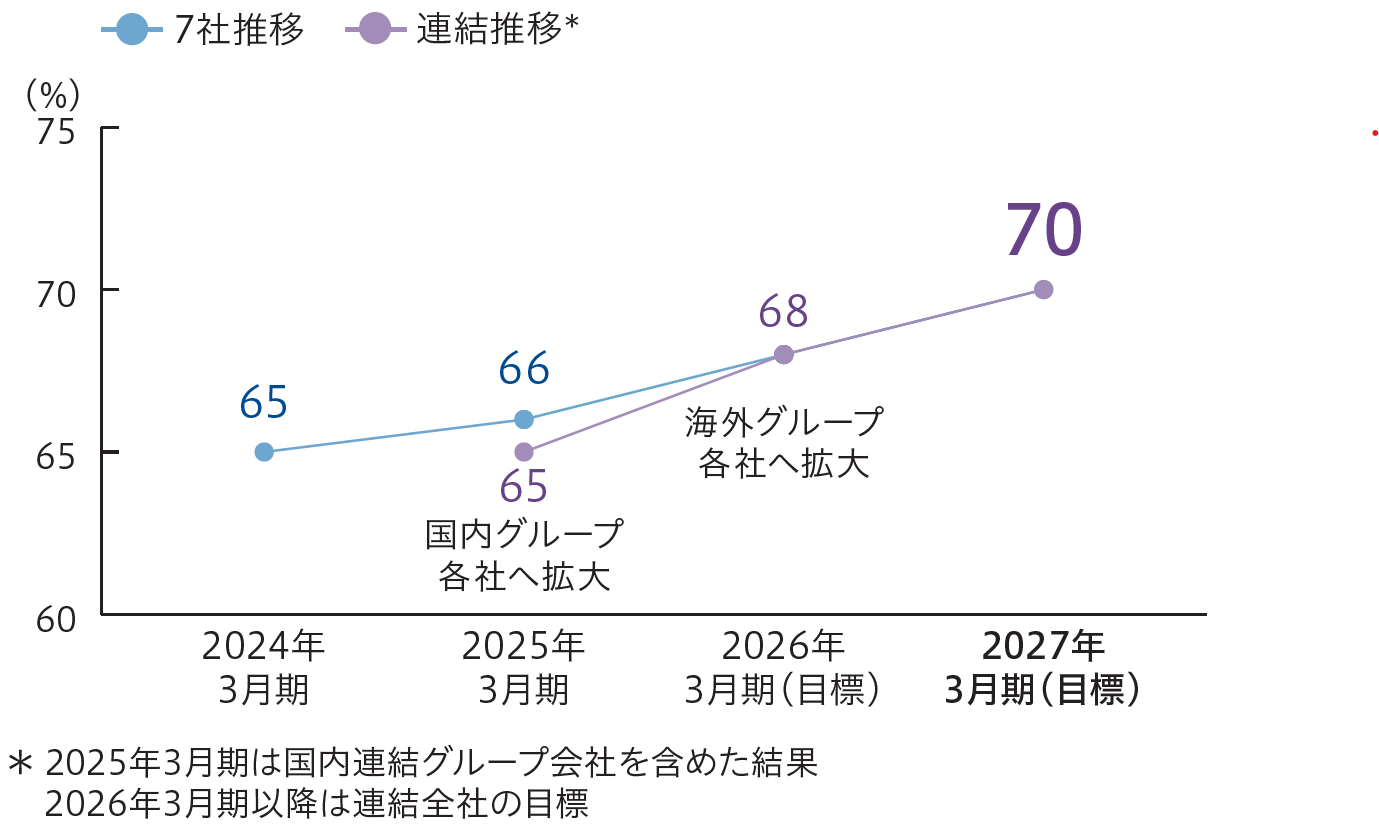

社員の声を可視化し、経営課題と組織課題を明確にするため、「従業員エンゲージメントサーベイHearts」を実施しています。本サーベイを通じて、経営課題および組織課題の可視化を図り、改善に向けた具体的なアクションを推進しています。2025年3月期は、「コミュニケーション・連携の促進」や「キャリアパスの明確化」に重点をおき、7社が主体的に改善施策を実行しました。その結果、7社における好意的回答率は66%となり、前年度比で1%改善しました。2026年3月期は上記重点項目に加えて「業務改善」にも取り組みます。具体的には、部・課レベルで改善が必要な組織に対して課題の原因を特定し、改善策を実行する取り組みを進める他、開発部門においては業務効率の向上を目的としたプロジェクトを始動させます。さらに、サーベイの対象範囲を海外グループ会社へと拡大し、中期経営計画で掲げる「好意的回答率70%以上」の達成を目指します。今後は、各組織における課題の特定とベストプラクティスの共有を通じて、グローバル全体でのエンゲージメント向上を図り、生産性の高い組織体制の構築と企業価値のさらなる向上に努めます。

Hearts好意的回答率

■ 休暇・休業制度の充実多種多様な休暇制度の一例として、自己啓発促進や心身のリフレッシュなどを目的とし、勤続5年目以降10年ごとに連続5日間の休暇を取得できる「リフレッシュ有休」や、家族の看護・介護などのライフイベントや本人の疾病治療などに対して年間5日まで取得可能な「ファミリーサポート有休」など、一人ひとりのニーズに合わせた休暇制度を広く設けています。その結果、2025年3月期の有給休暇取得率は 82.6%となりました。今後もワークライフバランスのさらなる推進を目指し、各種休暇制度の利用促進に取り組みます。また、男性が、仕事と育児の両立がしやすい環境づくりの一環として、配偶者育児休職(有給・3日)を制定し、原則として取得を義務化しています。2025年3月期の取得率は、従来の育児休業取得と合わせて約9割となっています。

■ 在宅勤務制度の拡充

社員一人ひとりの状況に応じて在宅勤務時間を柔軟に設定できる両立支援のための在宅勤務制度を整備し、妊娠(配偶者の妊娠含む)・出産・育児・介護・疾病治療などより時間に制約のある中でも働きやすい環境を実現しています。また、両制度とも自宅に限らず、親族の住居でも勤務を可能とし、休暇制度だけではない持続可能な働き方に向けた環境整備を推進しています。

| 主な制度(2025年4月現在) | |

| PitStop5有休 | 前年度有休取得率が60%未満の場合に、当年度に必ず設定する連続5日の有給休暇 |

| リフレッシュ有休 | 勤続5年目以降10年ごとに取得できる、連続5日の有給休暇 |

| ファミリーサポート有休 | 家族の看護・介護、本人の疾病治療を目的とした、年間5日以内の有給休暇 |

| ボランティア休暇 | 社会貢献のためのボランティア活動を目的とした、年間3日以内の特別休暇 |

| 子育てサポート休暇 | 中学3年生までの子どもの検診や学校行事参加などを目的として取得できる、年間2日以内の特別休暇 |

| 配偶者育児休職 | 配偶者出産後の育児参加を目的とした休職(有給休職 原則取得) |

| 配偶者同行休職 | 外国で勤務する配偶者に同行することを目的とした休職(無給休職・一定期間) |

| フレックスタイム制 (コアタイムなし) |

育児・介護・妊娠・本人の疾病治療中の社員を対象としたコアタイムを設定しないフレックス勤務 |

| 勤務間インターバル | 勤務終了から翌日の勤務開始までに一定の連続した休息時間を確保する制度(9時間以上を確保) |

| 在宅勤務 | 働き方の柔軟性と業務効率・効果の向上のため、全社員を対象とした業務の一部を自宅で行う勤務形態 |

| 両立支援のための 部分在宅勤務 |

育児・介護・妊娠・本人の疾病治療中の社員を対象とした業務の一部を自宅で行う勤務形態 |

| 短時間勤務 | 育児(小学校6年生までの子を養育)・介護・本人の疾病治療中の社員を対象とした勤務時間を短縮できる制度 |

| 準総合コース | 育児・介護などで転勤が難しい社員を対象とした勤務地を限定するコース |

| 育児休職等補助金給付 | 育児休職・育児短時間勤務などにより減額となる賃金の一部を補助 |

| 育児早期復職補助金給付 | 育児休職からの早期復職者に保育所費用などを補助 |

| 育児休職中能力アップ 支援プログラム |

育児休職中の自己啓発を支援するウェブサービス |

| 介護休業等補助金給付 | 介護休業・介護短時間勤務などにより減額となる賃金の一部を補助 |

| 介護用具費補助金制度 | 介護のための器具購入・レンタル費用の一部を補助 |

| 介護に関する相談窓口の設置 | 社内制度および公的支援、民間サービスなどに関する専任の担当者による相談受け付け |

| 介護セミナーの開催 | 介護離職を無くすことを目的とした、介護の基礎知識に関するセミナーの実施 |