出力の手引きWeb[第15版]

2013年05月08日 | Adobe Creative Cloud (2) - [Illustrator CC] 白のオーバープリント対応

いわもとぶろぐで紹介された、Illustrator CCにおける印刷業界向け新機能である、白のオーバープリント対応について、こちらでは詳しくご紹介します。

Illustrator CC (17.0)では、白のオーバープリントに対する改善が行われています。白ノセがなくなれば、どうでもいい情報なのですが…

Illustrator CC (17.0)では、白のオーバープリントに対する改善が行われています。白ノセがなくなれば、どうでもいい情報なのですが…

この改善によって、データ書き出し時に白のオーバープリント属性を解除してデータを保存することができる様になります。

編集中のデータ上では、白のオーバープリント属性が残っているので、その点を留意しておく必要はありますが、たくさんの事故の原因になっていた白ノセ問題の解消には役立つと思われます。

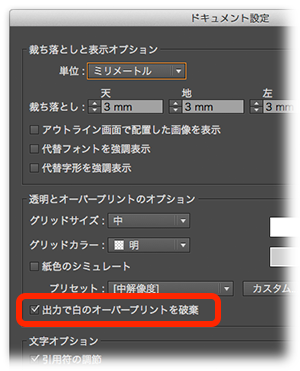

■設定方法

白のオーバープリント属性を破棄する設定は2箇所にあります。

「ドキュメント設定」→「出力で白のオーバープリントを破棄」

この設定によって、EPSやPDFの書き出し時に、データ上の白のオーバープリント属性を破棄して保存されます。

「プリント」→「白のオーバープリントを破棄」

プリントダイアログでの設定は、ドキュメント設定とは別に設定します。ドキュメント設定で「出力で白のオーバープリントを破棄」が設定されていなくても、プリントダイアログで設定する事で、PostScriptプリンタへの出力時に白のオーバープリント属性が破棄されます。

あくまでも、書き出し時の処理なので、元の編集データ上の白のオーバープリント属性がなくなった訳ではありません。

■Illustratorネイティブでの挙動

Illustratorネイティブの場合のこの機能の挙動について説明します。

Illustratorネイティブ「.ai」形式でInDesignに貼る場合、保存オプションで「PDF互換ファイルを作成」を指定します。

Illustratorネイティブ「.ai」形式でInDesignに貼る場合、保存オプションで「PDF互換ファイルを作成」を指定します。

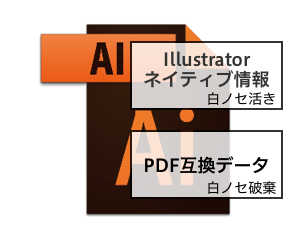

この設定で生成される.aiファイルは、1つのファイルの内部に以下の2つの形式のデータが含まれています。

・Illustratorネイティブ情報

・PDF互換データ (でもこのままRIPに通さないで!)

ファイルの構造は完全にPDF形式であり、PDFのコメントとしてIllustratorネイティブ情報が記述されています。

このデータをIllustratorで開くとネイティブ情報の方が、InDesignに貼るとPDF互換データの方が読み込まれます。

「ドキュメント設定」の「出力で白のオーバープリントを破棄」がOnの場合、右図の用にIllustratorネイティブ部分には白ノセが活きた状態で、PDF互換データ上では白のオーバープリント属性が破棄された状態で一つのファイルとして保存されます。

■注意事項

どちらの設定もデフォルトでOn(白のオーバープリントを破棄)になっており、これは過去バージョンのIllustratorデータを開いてもOnになっているので、少なくとも以前のバージョンで間違って白ノセを設定してい て一部消えてるのになぜか校了しちゃっ たデータは、Illustrator CCのデフォルト設定では どちらが正しいかは別にして、校了の結果に対して 出力が変化します。

そして、その変化はIllustrator CCのオーバープリントプレビューでは確認できないので、「ドキュメント設定」を確認した上で、最終生成されたPDFをAcrobatで開いて確認する事で、この機能による変化に気付く事ができます。

保存時に破棄するより「白へのオーバープリントは設定できない」という対応の方がいいと思うけど?

[第15版] [オーバープリント] [Illustrator] [解説追加] | 固定リンク|

2013年05月07日 | Adobe Creative Cloud (1) - 発表

■Adobe Creative Cloud:2013年6月17日(月)発売 お客様へ - アドビからのメッセージ・プレスリリース(PDF: 664Kbyte)

新たに発表されたAdobe Creative Cloudに関して、当社ではAdobeと協力して出力検証を進めています。

出力の手引きWebでは、特に出力に関係の深いと考えられる変更点について解説していきます。

新機能や特徴などは、Adobeのサイト情報をご参照下さい。

本日、Adobe Creative Suiteの次期バージョンがCS7という名前ではなくAdobe Creative Cloudの一部として統合されることが発表されました。Illustratorを例に見ると、名称としてはIllustrator CCとなっており、保存ダイアログなどではIllustrator CC (17.0)と記述されています。InDesign CCはバージョン9.0に相当します。

本日、Adobe Creative Suiteの次期バージョンがCS7という名前ではなくAdobe Creative Cloudの一部として統合されることが発表されました。Illustratorを例に見ると、名称としてはIllustrator CCとなっており、保存ダイアログなどではIllustrator CC (17.0)と記述されています。InDesign CCはバージョン9.0に相当します。

パーケージでの販売は行われず、全てCreative Cloudを導入して使う製品になります。

■EQUIOS / Trueflowでの基本的な出力

・「Trueflow印刷ユーティリティ」として配布している各種設定ファイルは、Adobe CS6までと同様に使えます。

この設定でEQUIOS / Trueflow共に検証しています。

・手順も「EQUIOS / Trueflow出力の手引き 第15版」のCS5と同じ手順で、CS6、CCも使う事ができます。

主要な内容に変更はありませんが、バージョン番号追記などのマイナーな改訂を予定しています。

・ダイレクトに書き出したPDF/X-4と、EQUIOS / Trueflow(最新PDF処理)を組み合わせてお使いください。

■今後の解説記事の予定

このAdobe Creative Cloudに関して、今後以下の解説記事を予定しています。追加・変更の可能性があります。ご了承ください。

・[Illustrator CC] 白のオーバープリント対応

・[Illustrator CC] パターンブラシでのコーナー自動作成機能

など

2013年02月18日 | Page2013展 - 出力環境に依存しないデータ制作と出力の心得

Page2013展のデジタルワークフロー・ソリューションZONEでの無料セミナー「刷れてナンボ! 出力環境に依存しないデータ制作と出力の心得」の内容について、主なポイントをご紹介致します。

Page2013展のデジタルワークフロー・ソリューションZONEでの無料セミナー「刷れてナンボ! 出力環境に依存しないデータ制作と出力の心得」の内容について、主なポイントをご紹介致します。

関連する出力の手引きWebの記事へのリンクも掲載していますので、併せてご参照下さい。

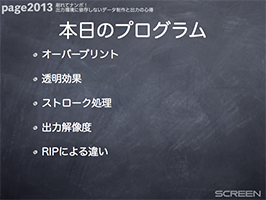

■はじめに

■はじめに

制作から最終の印刷までの出力環境はさまざまです。

どんなデザインも正しく印刷できて始めて商品になります。

正しく刷れてナンボ、とはそういう意味です。

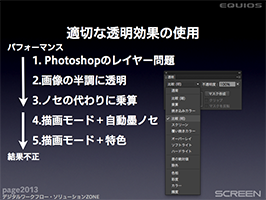

出力環境が異なる事で、思わしくない結果になる、制作の意図が反映できない主な5つの原因について、解説します。

■オーバープリント

■オーバープリント

オーバープリントは、昔のオーバープリントプレビューがない時代と、現在のRIPでは若干解釈が異なる場合があります。

出力環境の違いで、出力が異なる原因について理解しましょう。

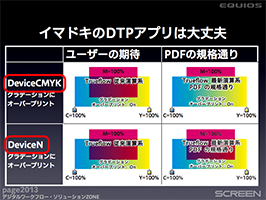

例えば、DeviceCMYKのグラデーションや画像に対するオーバープリントは、Illustrator 8時代以前では、可能な限りノセ表現される様にRIP側で実装されていましたが、現在のAdobe PDF Print EngineではPDFの規格に従いノセにはなりません。

2010年01月13日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(1) - 概要|![]()

しかし、Adobe CS3以降ではグラデーションや画像に対してオーバープリント指定された場合、ノセにならないDeviceCMYKでは記述せず、ノセになるDeviceNで記述することで、ユーザーの期待=オーバープリントプレビューと実際の出力を一致させる様に動作します。

しかし、Adobe CS3以降ではグラデーションや画像に対してオーバープリント指定された場合、ノセにならないDeviceCMYKでは記述せず、ノセになるDeviceNで記述することで、ユーザーの期待=オーバープリントプレビューと実際の出力を一致させる様に動作します。

Adobe CS3以降では、この様にユーザーの期待とオーバープリントプレビューと最終出力を一致させるためのさまざまな工夫がされており、出力環境が、従来の仕様でも、PDFの規格通りでも同じ結果を得ることができます。

ここでスキップされたバージョンはオーバープリントプレビューと結果が一致しなかったり、きっついバグがあるので避けましょう…だからと言って「以前の形式」での保存もオススメできません。

2010年02月03日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(3) - DTPアプリケーションの挙動|![]()

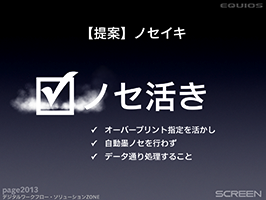

そして、今回は入稿の仕様書、指示書などに「ノセ活き」というチェックボックスを新たに設けることをご提案します。

そして、今回は入稿の仕様書、指示書などに「ノセ活き」というチェックボックスを新たに設けることをご提案します。

「ノセ活き」を指定すると言うことは、データ上のオーバープリント指定に責任を持つということです。しかし、この設定を使う事でさまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。

この後で、このチェックがどの様に効くか説明していきます。

移行を少しでも進めるためには、良くも悪くもチェックを外す=「従来通り」という選択肢を残すことも重要ですよね。できる仕事からコツコツと。

ただ、「従来通り」はその「従来」が各社各様なので、まさに出力環境に依存する運用になります。

2010年01月13日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(1) - 概要|![]()

2010年01月15日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(2) - 技術詳細|![]()

2010年02月03日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(3) - DTPアプリケーションの挙動|![]()

2010年02月24日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(4) - 覚えておくべき事|![]()

2011年04月15日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(5) - 理論通りにならない事例|![]()

2011年04月19日|Adobe PDF Print Engineでのオーバープリント(6) - 番外編:DeviceGray|![]()

■透明効果

■透明効果

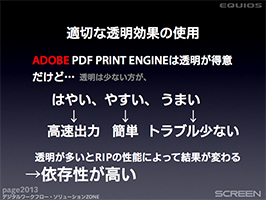

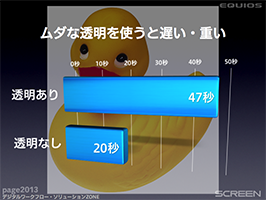

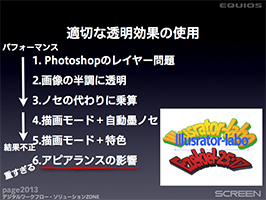

Adobe PDF Print Engineは透明の処理が得意なRIPです。しかし、透明の演算が、そうでないオブジェクトの演算と比べると遙かに複雑である事には変わりがありません。透明が複雑に関係することで、RIPの性能によっては正しく演算できなかったり、エラー終了してしまう可能性があります。

不必要な透明効果はできるだけ使わない方が、パフォーマンスも良く、軽く安定したデータになります。 ●Photoshopのレイヤー問題

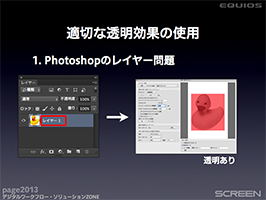

●Photoshopのレイヤー問題

Photoshopのレイヤーメニューで「背景」ではなく「レイヤー」と記載された場合、そのデータは透明オブジェクトとして認識されます。いわゆる透明度切り抜きなどで必要なケースを除いて、切り抜く必要のないデータはレイヤーを統合して「背景」にすることで、軽いデータになります。

2009年04月28日|RIPのメモリ消費量を少なくする編集|![]()

2009年05月13日|RIPのメモリ消費量を少なくする編集(2)|![]()

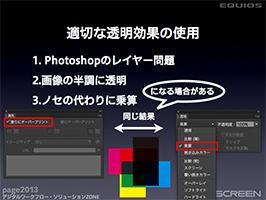

●画像の半調に透明、ノセの代わりに乗算

●画像の半調に透明、ノセの代わりに乗算

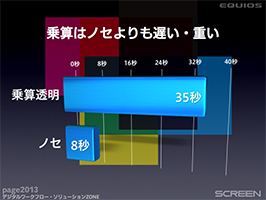

画像を薄くするためだけに透明効果を効かせたり、オーバープリントの代わりに乗算透明を効かせるケースについても同じ事が言えます。必要性のないところ、他の指示で同様の効果が得られる場合は、透明の使用を減らす工夫を行う事が大切です。

0%の版を透過させるだけのオーバープリントと乗算透明ではその演算の複雑さは全く異なります。

印刷側でオーバープリントが無視されるから乗算透明を使うのが、今までの自衛策だったかも知れませんが、オーバープリントを活かして欲しい時は、その意思を伝える事で正しく処理が出来ます。それが「ノセ活き」です。

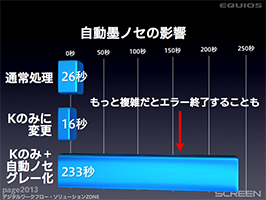

●透明の描画モード+印刷時に自動墨ノセ

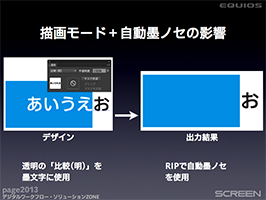

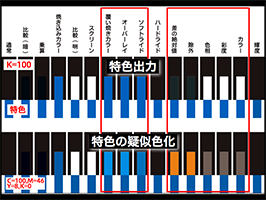

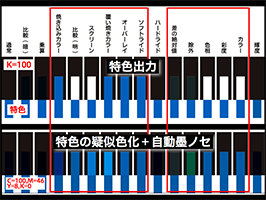

●透明の描画モード+印刷時に自動墨ノセここまでの事例では、パフォーマンスが遅いという症状でしたが、次は印刷側で自動墨ノセや特色の疑似色化(特色のプロセスカラー変換)が行われる事が原因で、透明の描画モードが結果不正になる事例を紹介します。

以下の事例は、自動墨ノセによって、RIP内部で文字にノセ指定され、透明の描画モード「比較(明)」によって白に変わることで、白ノセとなり文字が消えてしまいます。

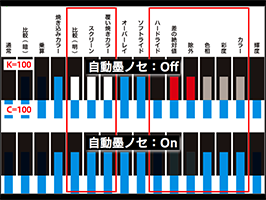

以下に全ての描画モードでの自動墨ノセの影響も示しました。赤で囲んだ部分で結果不正になります。

これらの問題も、自動墨ノセをしない「ノセ活き」を指定すれば解決できます。

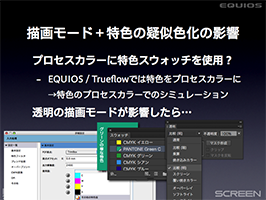

●透明の描画モード+印刷時に特色の疑似色化

●透明の描画モード+印刷時に特色の疑似色化

次は、RIP演算時に特色の疑似色化を行う事で発生する、透明の描画モードへの影響です。上記と同様に出力不正になっています。

さらに自動墨ノセも設定されていると、より多くの透明効果が不正になってしまいます。

(これら事例は、色値やカラースペースなどによって別の結果になる可能性もあります)

透明の描画モードを変更する場合は、自動墨ノセや特色の疑似色化などに注意して「ノセ活き」で処理すべきです。

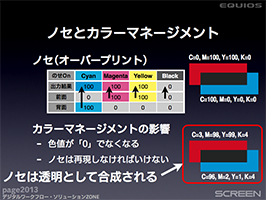

●印刷時の自動墨ノセ+カラーマネージメント

●印刷時の自動墨ノセ+カラーマネージメント

全く透明が使われていないのに、印刷側で自動墨ノセとカラーマネージメントを行った場合に、RIP処理としては透明として処理される事例です。

カラーマネージメントは関係ないよ、と思われるかも知れませんが、カラーのデータをグレー化するだけでもカラーマネージメントです。

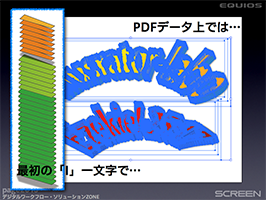

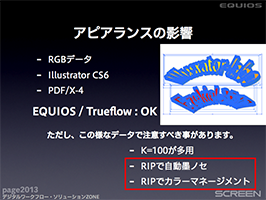

●アピアランスの影響

●アピアランスの影響

アピアランスを巧みに使われたデザインで、アウトライン表示では文字しか見えませんが、PDFのデータ上では非常にたくさんのオブジェクトで構成されています。

もちろん、このデータをそのままRIP演算すれば問題なく処理できます。データには問題ありません。

…というか、少ないオブジェクトでリッチなデザインができる、とても良くできたサンプルだと思います。

データご提供:川端 亜衣さま(イラレラボ)さま

カワココさんありがとうございます!

この様に良く出来たデータも、少し間違うとトラブルの原因になる事があります。

この様に良く出来たデータも、少し間違うとトラブルの原因になる事があります。

K=100%が使われたデータの場合に、印刷側で、自動墨ノセとカラーマネージメント(インキセービングやグレー化などを含む)を同時に行うときには注意が必要です。

本来、0%の版は下部を透過するというオーバープリントも、カラーマネージメントの影響で正確な0%でなくなり、そのまま演算すると全く透過しなくなります。しかし、カラーマネージメントを効かせた事で、ノセの表現が変わってはいけないので、RIP内部ではこの様な場合は透明として合成し、ノセの再現をシミュレーションします。

本来、0%の版は下部を透過するというオーバープリントも、カラーマネージメントの影響で正確な0%でなくなり、そのまま演算すると全く透過しなくなります。しかし、カラーマネージメントを効かせた事で、ノセの表現が変わってはいけないので、RIP内部ではこの様な場合は透明として合成し、ノセの再現をシミュレーションします。

ここで、アピアランスなどで多数に重ねられたK=100%のオブジェクトがあると、自動墨ノセの影響でオーバープリントが設定され、グレー化などを行う事で、非常に複雑な透明合成が行われる事になります。

この様な処理の場合、処理が遅くなるだけでなく、複雑すぎてエラー終了することもあります。

これも「ノセ活き」の活用で防ぐ事のできるトラブルです。

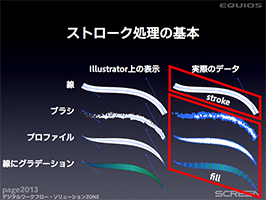

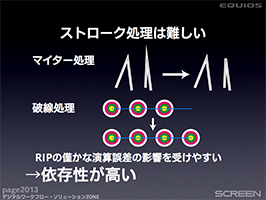

■ストローク処理

■ストローク処理

ストロークは出力環境のちょっとした違いから、出力時の大きな違いになる事の多い処理です。

しかし、データ制作時に注意するだけで出力環境への依存を少なくする事ができます。

ポイントはマイター処理と破線処理です。

どちらも僅かな演算誤差に起因しているので、多少の演算誤差があっても間違いなく処理できる様な対策が重要です。

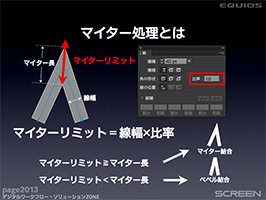

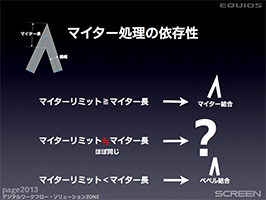

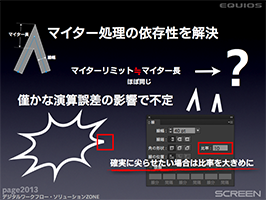

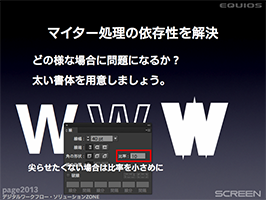

●マイター処理

マイター処理のポイントは線のパレット内で設定できる「比率」です。

デザインとしてバクダンを用いる場合によく見られます。

確実に尖らせたい場合は「比率」を大きめにします。

線幅を大きくして文字を太くする場合には「比率」を小さめにします。

バランス崩れるから、太い書体を使うのがいいのですが…

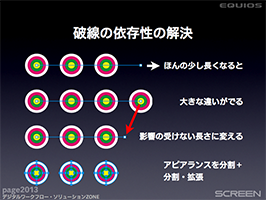

●破線処理

破線の差違は、長さを調整するか、図形化することで回避できます。

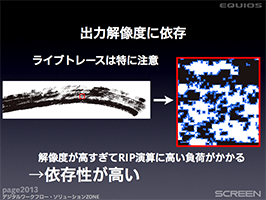

■出力解像度

■出力解像度

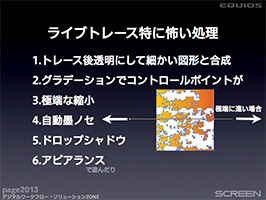

出力解像度に依存する例として、ライブトレースで細かすぎる図形ができ、それを縮小は位置されると、無意識のうちに複雑な処理になり、種々の不具合の原因になります。

ライブトレースの設定パラメータについては、出力の手引きの記事に詳しく説明してあるので、詳細についてはそちらを参照してください。

トレースを単純化した場合、アンカー数も少なくなり、その後の色々な編集にも出力にも強いデータになります。

単純化の処理が、実際の出力結果で目に見える様な事は、よほど極端なことをしない限り、ない…と思います。

2012年11月13日|ライブトレースでは「お掃除」を忘れずに|![]()

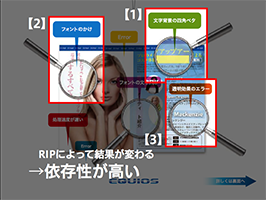

■RIPによる違い

■RIPによる違い

Adobe PDF Print Engineが採用されているからと言って、出力依存性がなくなる、つまりどこでも同じ出力が得られる訳ではありません。

採用されているビルト、内部設定、各社独自の改善などで無視できない程の出力の差が出ることがあります。

大切なことは、それらの技術情報の収集と回避策を知っていることです。

当社では色々なケースで情報公開を行っており、同時に独自改善で可能な限り早く解決できる様な取り組みを行っています。

この部分、セミナーではもっとナマナマしい事例(そして当社が独自で改善している例)も併せて紹介していますので、機会あればぜひ…

このトラブル事例が表に書いてある珍しいパンフレット、入手する機会があれば、忘れずに裏面も見て下さいね!

【1】InDesignCS2~CS4での合成フォントの問題

【1】InDesignCS2~CS4での合成フォントの問題

2009年04月23日|InDesignCS2~CS4での合成フォントの問題|![]()

2009年05月22日|InDesignCS2~CS4での合成フォントの問題(Adobe情報)|![]()

【2】縦書き文字に透明効果で文字が欠ける問題

2009年07月09日|縦書き文字に透明効果で文字が欠ける問題|![]()

2009年07月15日|縦書き文字に透明効果で文字が欠ける問題(2) - Adobe情報|![]()

2009年07月31日|縦書き文字に透明効果で文字が欠ける問題 (3) - 注意事項|![]()

2010年05月28日|縦書き文字に透明効果で文字が欠ける問題 (4) - CS5で修正|![]()

【3】透明の変換用カラースペースの間違いによる段差

2008年10月31日|AdobeCS系のカラー設定と透明効果|![]()

2009年01月29日|AdobeCS系のカラー設定と透明効果(つづき)|![]()

2012年11月27日 | EQUIOSでのPostScriptサポートについて

■概要

新しいワークフローRIP「EQUIOS」(イクオス)について、入力できるデータ形式について今一度まとめておきます。

新しいワークフローRIP「EQUIOS」(イクオス)について、入力できるデータ形式について今一度まとめておきます。

一部でEQUIOSはPDFのみサポートと誤解されていました。

■EQUIOSでサポートしている入力データ形式

・PDF/X-4 オススメ!

・PDF/X-1a

・その他PDF1.3~PDF1.7

・EPS

・PostScript

・OutlinePDF / OutlinePDF-Advance もちろん!

■Trueflowと同じ技術で処理

TrueflowSE Ver7.10以降では、最新PDF処理(Adobe PDF Print Engine使用)においても、PDFだけでなくPostScript / EPSもサポートしています。

EQUIOSも同様に、Trueflowでの技術と実績に基づいてPostScript / EPSをサポートしています。

単に処理できるだけでなく、過去からの整合性も加味したさまざまな工夫をしています。

■入力データ作成手順

EQUIOSにPostScriptを入力する場合のデータ作成手順については、Trueflowと同じなので、Trueflow用に作成されたデータはそのままEQUIOSでも使えます。

PostScript入稿については、公開されているTrueflow出力の手引き 第14版(PDF/15.7MB)を参照して下さい。

EQUIOSに関する新しい情報については、最新版である EQUIOS / Trueflow出力の手引き 第15版(PDF/24.4MB)も併せて参照して下さい。

15版ではPostScriptに関係する記述は省略されていますが、サポートしないという意味ではありません。この経緯については以前の記事「EQUIOS / Trueflow出力の手引き 第15版 公開」をご参照下さい。

EQUIOSやTrueflowにおけるPDFのメリットをお伝えする事に注力してきましたが、安心できるサポート情報をお伝えする配慮が足りませんでした。

全ての運用をPDFに変えるのは、そんなに簡単なことではなく、スムーズなPDF運用への移行には、従来のデータのサポートも必要と考えています。

もちろん、EQUIOSでもTrueflowでも、技術的に優位なPDF/X-4やネイティブ貼り込み(脱EPS)での運用をお勧めする事に変わりはありませんが、PostScript/EPSに関係する膨大な検証は、EQUIOSでもTrueflowと同じ様に行われています。

安心してEQUIOSの新しいワークフローのメリットを体感して頂ける様、最大限の努力を続けています。

2012年11月13日 | ライブトレースでは「お掃除」を忘れずに

■要約

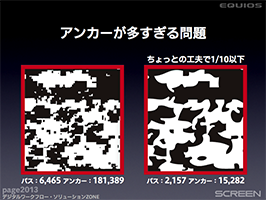

ライブトレースのデータに起因する出力トラブルを防ぐには、トレースに関係するパラメータを調整します。

ライブトレースはロゴなど繰り返し使用されるオブジェクトでも良く使用されます。後にどの様な編集(例えば1/10に縮小されたり…)が行われるか分かりません。トレースの時点で十分に「お掃除」しておくことで、編集にも強い安定したデータを作成することができます。以下の2つのポイントについて、画面上で変化を見ながら調整するだけでOKです。

●パス数を減らす

最小エリア / ノイズ(CS6以降)を大きめに設定

●アンカー数を減らす(CS6では不要)

ぼかしの値を僅かに入れて再サンプルの値を小さめに設定

■概要

■概要

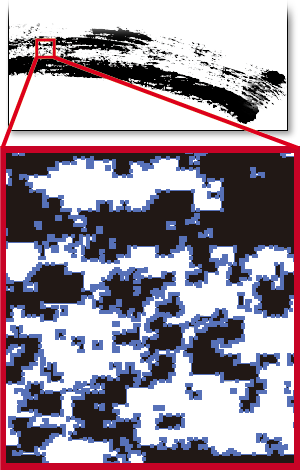

Illustrator CS2からサポートされた「ライブトレース」/「画像トレース」(CS6以降)は便利な機能ですが、筆文字やクレヨンの様なイメージのトレースにおいて、設定が適切でないと、非常に重いデータになり、出力エラーの原因になる場合があります。

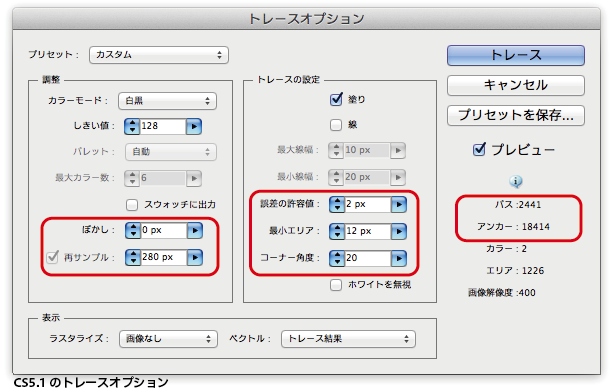

■ライブトレースの設定

ライブトレースには、いくつかのパラメータがあり、詳細を設定する為には「トレースオプション」/「画像トレース」(CS6以降)を開きます。

適切なデータを作る為には、デフォルト設定を用いるのではなく、このトレースオプションを用いて、パラメータの効果を確認しながら設定する事で、品質とデータ容量の両立するデータ制作が可能になります。

Illustrator CS6ではライブトレースが改善されていますが、この手のデータにおける注意点は同じです。

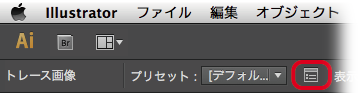

下記のアイコンをクリックし「トレースオプション」を開きます。

■パラメータの調整

この設定で、特に出力に影響を与えるのは以下の5つです。パラメータの意味について、ツールチップでの説明から引用します。

・ぼかし(CS6以降はなし)

トレースの前に画像をぼかす(トレース結果の小さな斑点を減らしたり、ぎざぎざしたエッジを滑らかにします)

・再サンプル(CS6以降はなし)

調整された画像の解像度を指定(ヒント:解像度が低いほどトレースのパフォーマンスが向上)

(注:設定はプリセットには保存されません)

・誤差の許容値 / パス(CS6以降)

誤差の許容値(値が大きいほど精密)

・最小エリア / ノイズ(CS6以降)

指定したピクセル領域を無視してノイズを軽減(値が大きいほどノイズが少ない)

・コーナー角度 / コーナー(CS6以降)

コーナーの強調(値が大きいほどコーナーが多い)

CS6以降では単位系が異なるものもありますが、あまり気にせず「大きければ」「小さければ」と解釈し、プレビューを確認しながら設定しましょう。

このトレースオプションでは、設定されたパラメータによって生成される、パスの数、アンカー数、使用カラー数などが確認できます。特にパスの数やアンカー数が多い場合には注意が必要です。

■パラメータが結果にあたえる影響

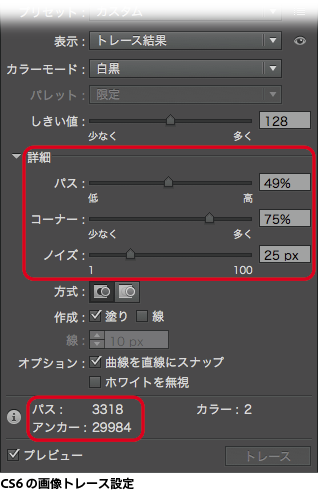

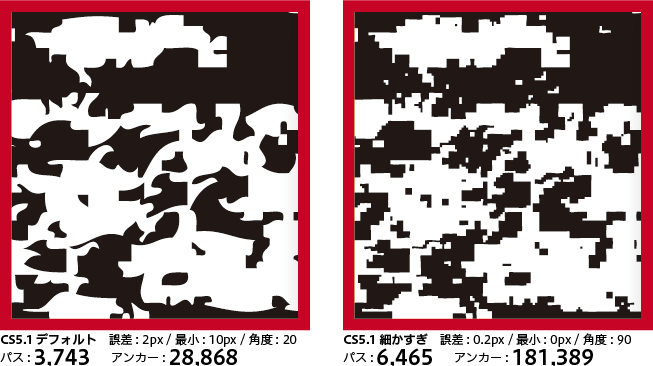

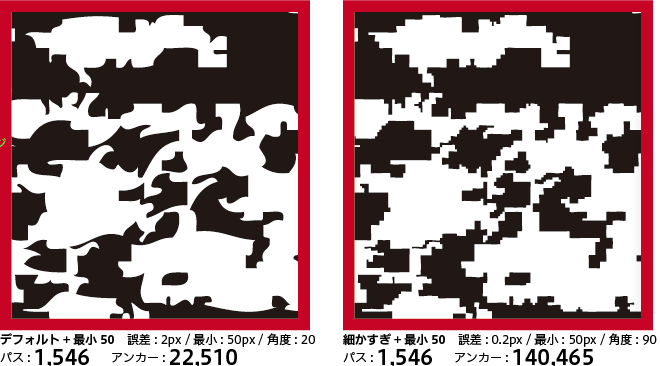

実際にパラメータを変えて、出力イメージ(一部の拡大)、パスとアンカー数(一筆全体の数)を比較してみます。

トレース前の画像は以下の通りです。

CS5.1のデフォルト設定と、最もトラブルになりやすいトレースが細かすぎる場合の比較です。

設定の違いで、これだけのパス数、アンカー数が違う事が分かります。以下、注記ない限り、ぼかし: 0px / 再サンプル: 400pxです。

次に上記から最小エリア(指定したピクセル領域を無視してノイズを軽減)を50pixelにして、微小ポイントを消去した例です。パス数がかなり減少していることが分かります。

IllustratorCS6では、トレース機能が改良され、ぼかしや再サンプルの設定なしにアンカー数が最小限になる様な工夫がされています。CS5.1でアンカー数を減らす為には、ぼかしを0から僅かに数値を入れて、再サンプルの設定を低くして調整する事で、アンカー数を減らすことができます。

■注意事項

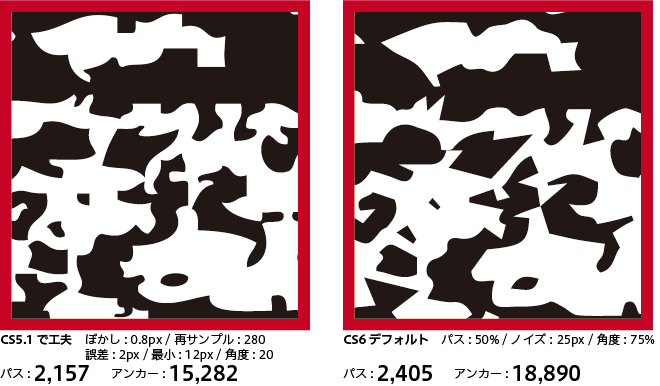

・ライブトレースの「拡張」はしない

・ライブトレースの「拡張」はしない

右図の拡張ボタンをクリックすると、トレース図形が図形化され、ライブトレースの設定変更ができなくなります。

「拡張」は行わず、ライブトレースはライブのままで編集する事で、パラメータの再調整が可能になります。

当然ネイティブ貼り込みで

・透明効果

ドロップシャドウなどを効かせると、大量の図形に対する影が多重に重なることによって、見た目以上にRIP演算の負荷が高くなります。

・グラデーション

トレース結果全体を選択してグラデーションを設定した場合、極めて小さな図形に対するグラデーションのコントロールポイントへの距離が長すぎて、エラーや結果不正になる場合があります。

特に、トレース図形を、極端に縮小して配置するような場合には注意が必要です。

・それ、本当にトレースが必要なの?画像のままじゃダメなのか、もう一度考えて。

+DESIGNING Vol29 P74~P77の続きで「刷れないほど小さなパスを消す機能はない」とありますが、ライブトレースの時なら設定によってできることを解説しました。

[第15版] [Illustrator] [解説追加] | 固定リンク|

2012年10月17日 | Adobe Acrobat XI (2) - デフォルトの透明の変換用カラースペース

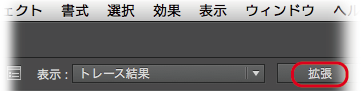

Acrobat XIの環境設定に、「ページ表示」の中に「デフォルトの透明の変換用カラースペース」という設定が増えており、その初期設定として「作業用RGB」が選択されています。

この設定はPDFの書き換えを伴わない通常のAcrobatの使用では問題になりませんが、印刷することが前提のPDFで、Acrobat XIがPDFの編集ができるとか、トラブルの原因になる事がアピールされていること真に受けて編集保存しちゃうと、条件によって透明の変換用カラースペースがRGBで指定されることで、トラブルの原因になります。

EQUIOS / Trueflowでは極力この問題がでないような対策がとられていますが、印刷用PDFとして不適切であることに変わりないので、EQUIOS / Trueflow以外の処理系で問題になる場合があります。

また、この不適切な記述が複雑に設定されている場合はEQUIOS / Trueflowの回避策でも不完全な場合がありますので、トラブルの未然予防として、印刷を行う可能性のあるPDFを扱う場合、この設定は「作業用CMYK」に変更する、というのがAcrobat XI導入後に最初に行う事と言えます。

2012年10月17日 | Adobe Acrobat XI (1) - Creative Cloudの場合の注意点

先日発表されたAdobe Acrobat XIがリリースされました。

本日2012年10月17日の時点で、既に体験版が公開されており、Creative Cloudの場合はAdobe IDを入力することで、そのまま製品版として使用できるようになっています。

Mac OS X環境で、Creative Cloudを使用している場合、空白の使用許諾ダイアログが表示され、「同意する」をクリックしてもインストールを進める事ができない問題がごく稀に発生する事があります。

その場合は、以下の手順で解決できる事が報告されています。

1. Creative Cloudでインストールしたアプリケーションを起動する

2. ヘルプメニューからライセンス認証の解除…を実行する

3. Acrobat XIのインストーラーを起動する

4. 「アドビソフトウェア使用許諾契約書」の「同意する」のボタンをクリックする。

5. 上記4.が正常に行えた場合、続けてAcrobat XIのインストールができる。

6. 上記2.でライセンス認証を解除したアプリを起動してヘルプメニューからライセンス認証を行う。

この手順でも解決できない場合は、当社に問い合わせて頂いても回答できませんのでアドビシステムズ様にお問い合わせください。

[第15版] [Acrobat] | 固定リンク|

2012年10月10日 | Adobe CS6における特色指定

■結論

■結論

EQUIOS / Trueflow出力の手引き 第15版の「特色指示」の章(P33~P37)や、出力の手引きWebの特色関連記事にある様に、印刷で本当に特色インキを用いて刷る場合にのみ、DTPアプリケーションで特色指示を行って下さい。

スウォッチライブラリのカラーブックにある色をただのキレイな色見本だと思って本来はプロセスカラーで印刷するところに用いると、さまざまなトラブルの原因になります。

また、Adobe CS6では特色の扱いが一部変更されており、その変更による影響にも注意しておく必要があります。

特色の擬似色出力を一切しない、という方にとっては以下の注意は必要ありません。

…が、カラープリンタでカンプ出力される場合は、ほとんど擬似色出力しか選択肢がありませんよね。

■背景

EQUIOSやTrueflowなどのRIPでは、特色をプロセスカラーに変換して出力するオプションを持っています。

これは、特色指定された部分を、それぞれの特色データが持っている擬似色(代替色、Proxy Colorなどとも言われます)に変換する処理を行いますが、透明やオーバープリントなどの効果については、特色とプロセスカラーでの振る舞いが異なります。

その結果、DTPアプリケーションは特色つまり別のインキとして画面表示をしているものを、RIPでプロセスカラーに変換して出力しても、同一の結果にはならない場合があります。

特に、透明やオーバープリントが関係している特色を擬似色で出力する場合には注意が必要です。

以下にAdobeCS6での変更点に関して解説します。

■Adobeサポートデータベース情報

上記の留意事項に加えて、AdobeCS6では特色の扱いが変更について、

Adobeのサポートデータベースに「文章番号 cpsid_93684:Pantone Plus カラーライブラリについて」

が公開されています。

この記事では、AdobeCS6での特色の扱いに関する変更点について記載されています。

以下に、この情報のポイントの2つを解説します。

この変更は、IllustratorCS6、InDesignCS6、PhotoshopCS6の全てで行われています。

■はじめに - 特色での擬似色の定義

一般的な特色ライブラリでは、擬似色の定義として、以下の3種類があります。

・CMYKで定義される 例:PANTONE+ CMYK Coated (CS6) , PANTONE color bridge CMYK ( CS5.5 )

・Labで定義される 例:PANTONE+ Solid Coated (CS6) , TOYO COLOR FINDER ( CS5.5 , CS6 )

・CMYKとLabの両方で定義される 例:PANTONE Solid Coated (CS5.5) , DICカラーガイド ( CS5.5 , CS6 )

これを踏まえて以下を読むと分かりやすいです。

■AdobeCS6での変更(その1)

■AdobeCS6での変更(その1)

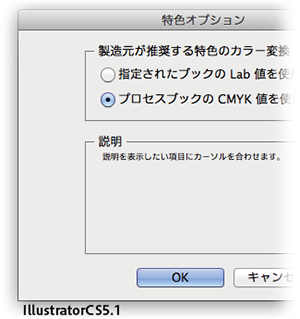

上記の、「CMYKとLabの両方で定義される」特色について、Adobe CSシリーズでは、スウォッチパネルメニューから「特色…」を選択することで、CMYK値を使用するか、Lab値を使用するか、選択することができます。

この指定は、ドキュメントごとに設定を変えることができますが、AdobeCS6では、そのデフォルト設定が変更されています。

・AdobeCS5.5までは「CMYK値を使用」

・AdobeCS6では「Lab値を使用」

このデフォルト設定の変更によって、この変更を意識しなければ(普通は、細かすぎて伝わらない…)、CMYKとLabの両方で定義されているDICカラーガイドなどについては、CS5.5とCS6では擬似色値が異なる色で出力されます。

同じ特色名のまま内部の擬似色値が変化するので、注意が必要です。

これが、Adobeドキュメントでは「C. 特色オプションダイアログボックス」の所で解説されています。 ■AdobeCS6での変更(その2)

■AdobeCS6での変更(その2)

Adobe CS6において、PantoneライブラリはPantone Plusシリーズに置き換えられ、主にSolid系、パステル系やメタリック系などを中心に、以前は「CMYKとLabの両方で定義される」だったものが、「Labのみで定義される」に変更されています。

従って、スウォッチパネルメニューの「特色…」の設定に関わらず、Pantoneの特色はLab値で定義されます。意識しなければCS5.5まではCMYK値なので、CS6で開くと同じドキュメントの表示と出力が変化することになります。

これも、同じ特色名のまま内部の擬似色値が変化するので、注意が必要です。

Adobeドキュメントの「B. カラーブック」の所で解説されています。

■回避策

Adobeドキュメントでは、回避策として「対処方法 1 : Pantone Plus のカラーブックを旧バージョンの Pantone カラーブックに置き換えます。」が公開されています。

この回避策は、特色は特色として出力する前提の回避策になります。

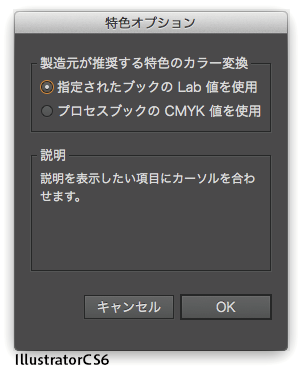

ここでは、もう一つの回避策として、不必要な特色指定をプロセスカラーに変換する方法を説明します。

1. スウォッチをダブルクリックしてスウォッチオプションを開きます。

2. カラーモードからCMYKを選択します。(左図)

3. カラータイプからプロセスカラーを選択します。(右図) ここで特色を選択すると擬似色がCMYKの特色になります。

4. 上記を全ての特色に対して行います。 え~

<留意事項>

一般的に、擬似色がLabで指定されているものを印刷する場合、CMYK変換することで微妙なK版成分が混入し色が濁ってしまう可能性があります。上記の情報を参考に、特色の擬似色値はCMYKで指定する運用を推奨します。

注:TOYO COLOR FINDERはCS5.5でもLabのみです。

Trueflowのお客様へ

上記の色の変化はLab→CMYKの変換によるもので、おおよそ似ている色になるはずですが、全く異なる色で擬似色が出力されるケースがあります。この問題は擬似色値がLabやRGBの場合に発生し、CMYKの場合には発生しません。

以下のTrueflowのパッチを適応する事で、擬似色がLabやRGBで指定されている場合でも、それなりの色で出力できる様になります。

疑似色化による透明やノセの再現を改善するものではありませんのでご注意ください。

Trueflow SE Ver7.30 TF326、Ver6.01 TF162、Ver5.01 TF192

2012年05月23日 | Adobe Creative Suite 6 (6) - まとめ

Adobe Creative Suite 6 (1) - 発表

Adobe Creative Suite 6 (2) - 線にグラデーションを適応

Adobe Creative Suite 6 (3) - InDesignCS6の留意事項

Adobe Creative Suite 6 (4) - 評価結果報告

Adobe Creative Suite 6 (5) - サポート開始

Adobe Creative Suite 6 (6) - まとめ

![]()

■結論

EQUIOS / TrueflowではAdobe Creative Suite 6を以下の推奨運用で処理をする事を条件にサポートします。

■推奨運用

条件の詳細は、「Adobe Creative Suite 6 (4) - 評価結果報告」にあります。

これらの条件は「線にグラデーションを適応」を前提にしていますが、それが使われているかどうかを簡単に調べる事が困難であることから、IllustratorCS6のデータが含まれる場合、全てにおいて以下の運用で出力して下さい。

それ以外のAdobeCS系の全て(とは言っても、せめてCS3以降にしましょう)の出力においても、以下の運用が推奨です。

これらの運用を行う事で、安定して、品質の高い出力を得ることができます。

a) aiネイティブとPDF/X-4形式の使用

IllustratorCS6のデータをInDesignCS6に配置する場合はEPS形式ではなくaiネイティブ形式で、

IllustratorCS6のデータから直接出力する場合はEPS, PS, PDF/X-1a出力ではなくPDF/X-4形式で出力して下さい。

b) Trueflowの最新PDF処理ルート、あるいはEQUIOSで処理

Trueflowで、IllustratorCS6のデータを処理する場合は、「従来PS / PDF処理」ルートではなく「最新PDF処理」ルートで処理して下さい。EQUIOSでは「最新PDF処理」相当で処理されるので、特に注意は不要です。

c) OutlinePDF-Advanceの設定について

IllustratorCS6のデータ、あるいはそれが配置されているInDesignCS6からOutlinePDF-Advanceを作成する場合またはPageRIPを用いる場合は、以下の設定にして下さい。

・PDF1.3互換で出力する:Off

・線分のOutline化:しない

IllustratorCS6ならInDesignCS6を使うのもお約束ですね。

■EQUIOS / Trueflow SE推奨バージョン

Adobe Creatice Suite 6での出力を行う場合は、以下のバージョン以降のEQUIOS / Trueflowをお使い頂く事を強く推奨致します。

EQUIOS PT-R Ver1.07 EQ708 (2012年5月末リリース予定)

TrueflowSE Ver7.30 TF316 (リリース済み)

TrueflowSE Ver6.01 TF158, Ver5.01 TF188 (2012年5月末リリース予定)

■出力の差違

上記a)やb)の運用を行わない場合、データが分割統合処理され、データが複雑になりすぎてエラーになる、あるいは品質上の問題が発生する場合があります。

「従来PS / PDF処理」で処理した場合も、内部的に事前に分割統合処理が行われます。

この様な品質上の問題の一例を示します。

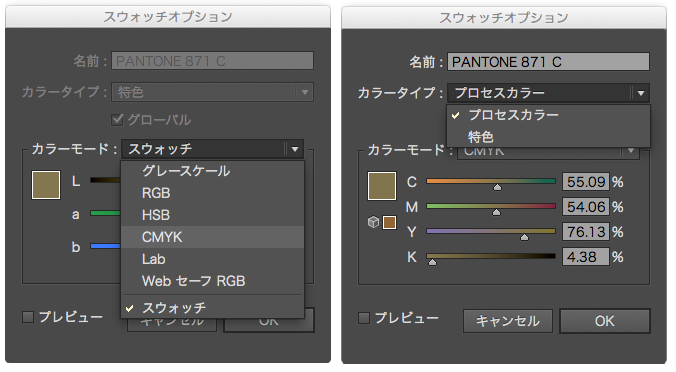

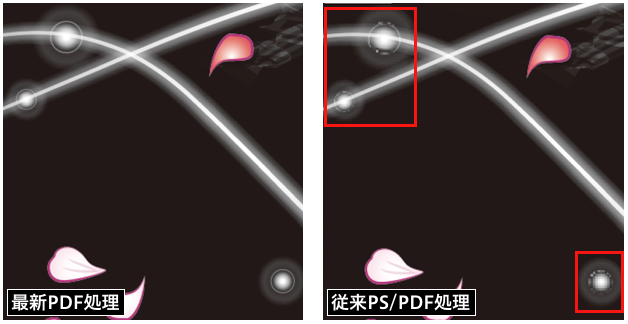

サンプルアート「Mischievous Venus.ai」をTrueflowの最新PDF処理又はEQUIOSで処理した結果と、Trueflowの従来PS/PDF処理での処理結果を比較します。

右図の赤の矩形で囲んだ範囲を拡大したのが下図になります。

■推奨運用のメリット

■推奨運用のメリット

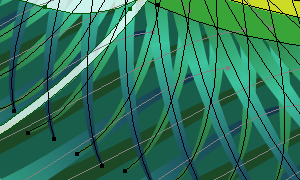

EQUIOSやTrueflowで、この運用を行う事で、「線にグラデーションを適応」を活用した非常に複雑なデータも、問題なく、高い品質で出力する事が可能です。下記はEQUIOS PT-Rを用いて出力しましたが、Trueflowでも同じです。

「線にグラデーションを適応」を用いる事で、右図の通り少ないパスで表現されていることが分かります。

(データご提供:イラレラボさま)カワココさんありがとうございます!

EQUIOS PT-R Ver1.07 EQ708 / RIP内部でRGB-CMYK変換2400dpiでRIP処理 - 300dpiにダウンサンプリング, TIFF出力

PhotoshopでWeb掲載向けにRGB変換, サイズ調整, PNG出力

2012年05月11日 | Adobe Creative Suite 6 (5) - サポート開始

Adobe Creative Suite 6 (1) - 発表

Adobe Creative Suite 6 (2) - 線にグラデーションを適応

Adobe Creative Suite 6 (3) - InDesignCS6の留意事項

Adobe Creative Suite 6 (4) - 評価結果報告

Adobe Creative Suite 6 (5) - サポート開始

Adobe Creative Suite 6 (6) - まとめ

![]()

本日、5/11(金)よりAdobe Creative Suite 6が発売されました。

本日、5/11(金)よりAdobe Creative Suite 6が発売されました。

EQUIOS / Trueflow SEでは、以下の情報に基づいてサポートを開始致します。

サポートのための条件は、Adobe Creative Suite 6 (4) - 評価結果報告にまとめてあります。

■PDF版の「EQUIOS / Trueflow出力の手引き」での対応

Adobe Creative Suite 6のリリースに伴った「EQUIOS / Trueflow出力の手引き」の更新は行いません。

EQUIOS / Trueflow出力の手引き 第15版のAdobe CS5.5に準して運用してください。

Trueflow印刷ユーティリティ2.6にも変更ありません。

EQUIOS / Trueflowの両方で、同じ設定、同じ手順で出力データを作成いただけます。

■出力の手引きWeb関連情報

・製品概要、PDF書き出しセットアップファイルについて

Adobe Creative Suite 6 (1) - 発表

・IllustratorCS6の新機能「線にグラデーションを適応」の概要

Adobe Creative Suite 6 (2) - 線にグラデーションを適応

・InDesignCS6の留意事項

Adobe Creative Suite 6 (3) - InDesignCS6の留意事項

・全般に関わる推奨運用など

Adobe Creative Suite 6 (4) - 評価結果報告

![]()

■(おまけ)IllustratorCS6サンプルアート攻略法

・Looking For Adventure.ai

「線にグラデーションを適応」でここまで表現するか?というデータ。推奨運用にもとづいて処理すれば、EQUIOS / Trueflowで問題なく出力できますが、OutlinePDF-AdvanceまたはPageRIPの設定で「線分のOutline化」をOnにすると、一部出力不正になります。

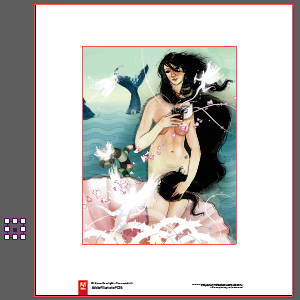

・Mischievous Venus.ai

別名「黒髪のビーナス」。仕上がりサイズの左外側に孤立点が残っていますので、EPS書き出しするとサイズがその分大きくなります。最初に孤立点を取ってからテストをすると吉。EPS書き出しはオススメしないけど、テストしてみて下さい。

・Modern-Day Venus.ai

一見すると最も普通のデータに見えます。実際は一部でとても細かいトレース?ぽい、大量のベクトルデータがありアナログ感を演出していますが、問題なく出力できています。

この様な擦れたようなトレースデータに一括でグラデーションをかけて透明を絡めると、かなりの確立でエラーになります。

・Nature's Journey.ai

Illustrator25周年的なポスター。極めて大きな紙面に、極めて細かいパターンが大量に使用されている。これも「線分のOutline化」でデータが開かなくなります。そんな、むちゃやっちゃ…

・Venus Mea Gemina.ai

これもトレース?ぽい、大量のベクトルデータで構成されている。長時間見てるとかなりコワイ…

[第15版] [Illustrator] [InDesign] [お知らせ] [解説追加] [情報更新] | 固定リンク|