キリシタン版は整数倍ばかりでなくより複雑な組版となっているようですが,規格などの詳細は未詳です。一部のキリシタン版の紙面には緩やかに彎曲した行組版が見られます。これは木製のインテルが圧によって変形したために生じた版相ではないでしょうか。『ばうちずもの授けやう』[★図5]は小形鋳造活字をつかい行間にインテルを入れている『ぎやどぺかどる』よりも前の時期の刊行で,大形鋳造活字がつかわれていますが,行間は込物なしのベタとなっていると思われます。つまり字間・行間とも込物なしのベタ組です。『ぎやどぺかどる』[★図6]は世界最初の和欧文混植本です。私は東京外語大AA研の豊島正之先生のお供をして上智大学図書館とイエズス会の貴重書室で『ぎやどぺかどる』を実見しておりますが,どうも二つのチームが作業していたと思えます。和文と横倒しになった欧文の揃え方を見ていきますと,二つのやり方が交互に現れています。上魚尾の上,下魚尾の下に小黒口のある「黒魚尾」チームの組んでいるところでは,右に欧文が寄って見えます。これはどういうことかと申しますと,行と行の間に,大体1ミリ弱ぐらいのインテルが入っておりまして,それで普通に一行の文字列の上から下までインテルを通しますと,和文と欧文の活字の寸法が同じだった場合,欧文はディセンダー,つまりベースラインより下の部分があるために,欧文のディセンダーの部分まで字面になる縦組の和文のなかでは右側に寄って見えます。それを補正するには行の左のインテルを切ってやって,右のインテルを足すことで,欧文活字を少し左にずらしてやればいいわけです。黒口の中が白く抜けている「白魚尾」部分で見てみますと,そういう面倒な調整処理を最初からやっています。「黒魚尾」になるとまた何の調整も無しに戻るのです。つまり二つの組み方の規則というのが交互に現れるという状態になっているわけで,それが,あるところまで来ますと,「黒魚尾」側が「白魚尾」側に学んだのかと思われますが,ピタリと「白魚尾」の方のていねいな処理法に従ってきます。ここからも複数の人間が仕事を分担していた有様が分かります。

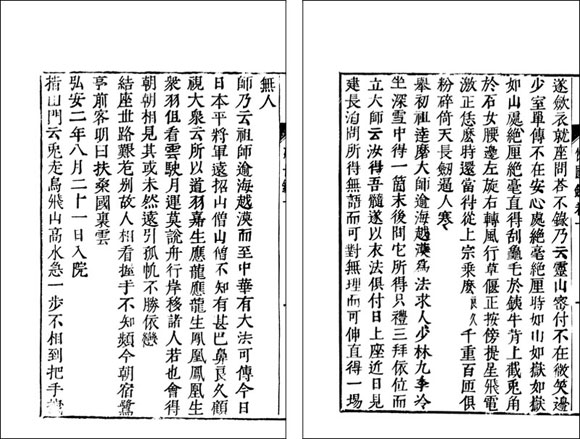

古活字版の最末期といいますか近世木活字版への過渡期には明朝体の活字が現れてきます。図19は京都の田原仁左衛門が刊行した『仏国録』と『建長録』という大本ですが,この2標目とも,使用されている活字や字詰め,行数,インテル寸法,匡廓,版心などの組版仕様は共通しています。ところで江戸期に庶民が明朝体の書物を読んだりすることはまずありえませんでした。つまり明朝体は漢籍などにのみ遣われる書体で智識階級だけが読む文字だったわけです。

『仏国録』(右)と『建長録』(左)の,いずれも一ウ……『仏国録』の内題は「仏国禅師初住下野州東山雲厳禅寺語録」,版心題が「仏国録」。(京都)田原仁左衛門,寛文4(1664)年11月。『建長録』の内題は「仏禅師住日本国相州巨福山建長禅寺語録」,版心題が「建長録」。(京都)田原仁左衛門,寛文4(1664)年12月刊。