FP Series User Report

新旭電子工業株式会社

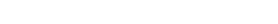

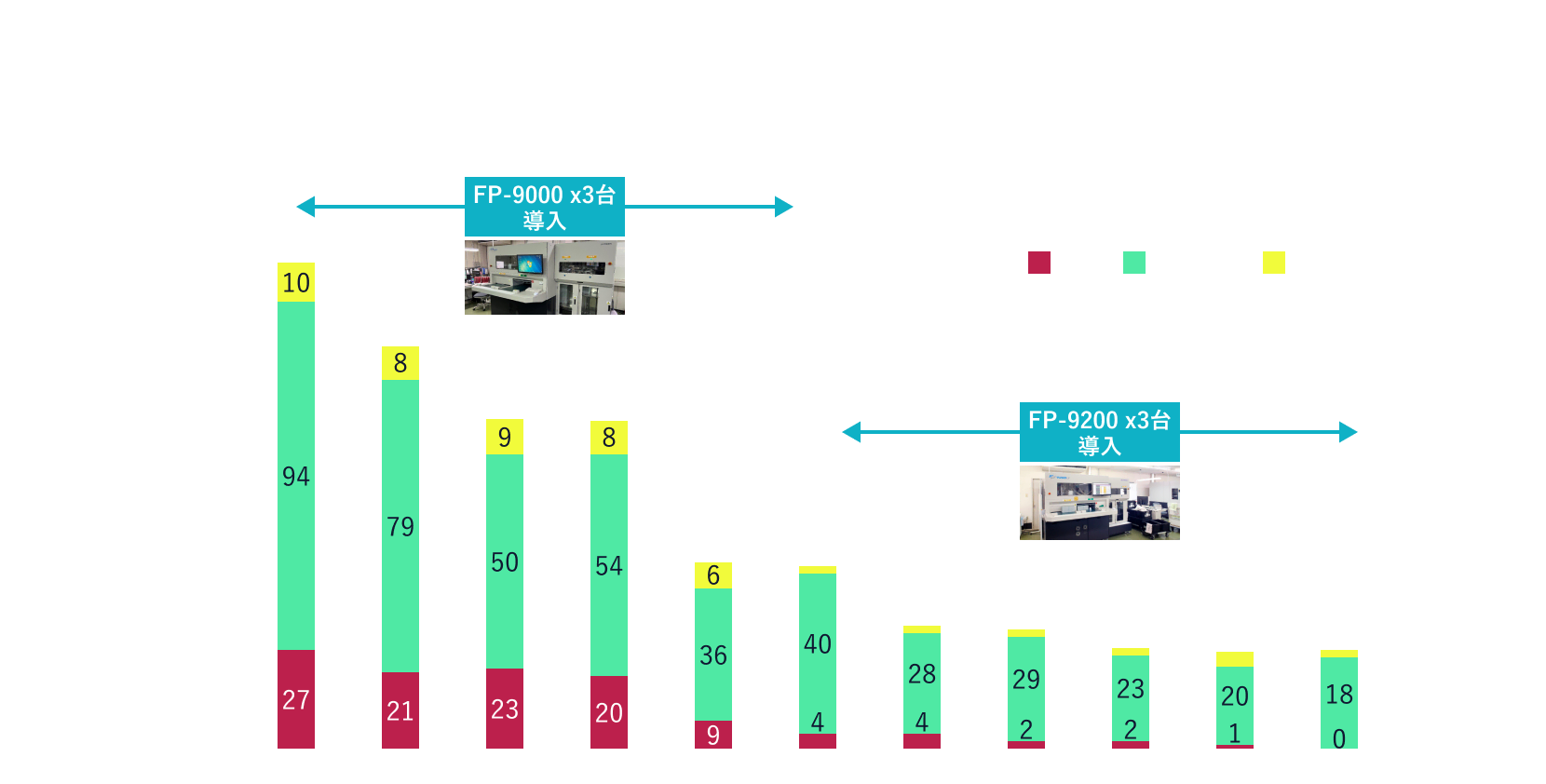

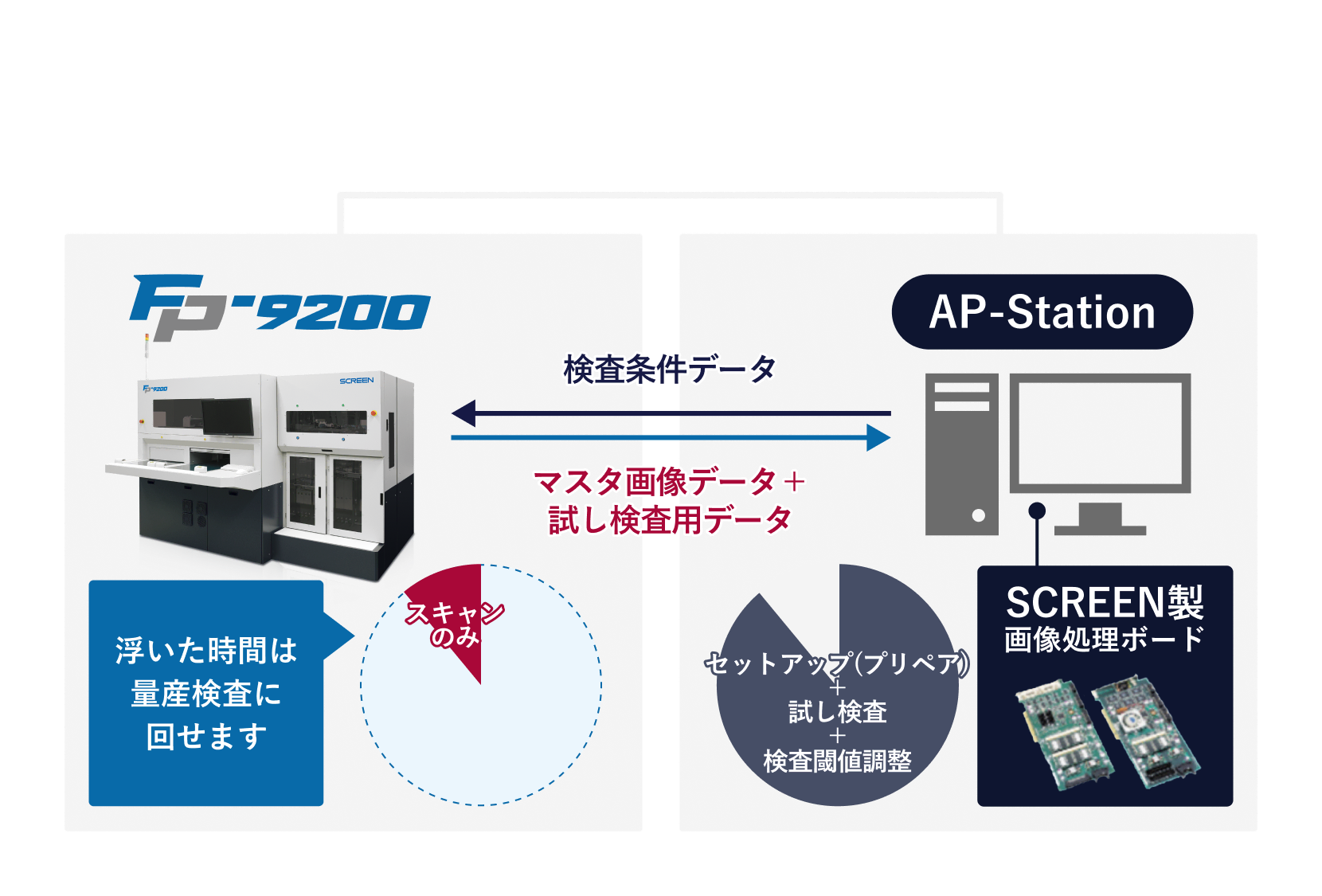

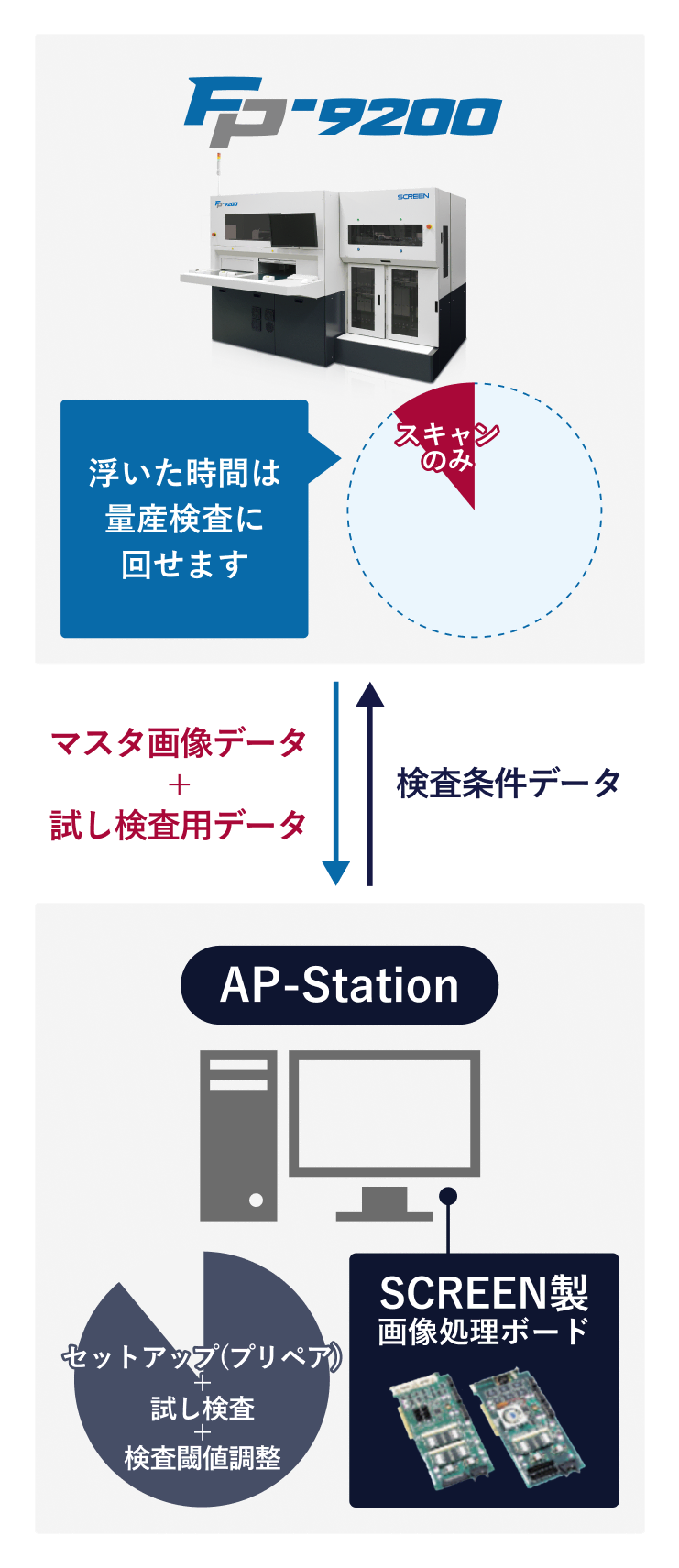

FPシリーズ導入で

省人化と検査品質向上を実現

新旭電子工業は

クライアントの信頼を

どのように

勝ち取っていったのか?

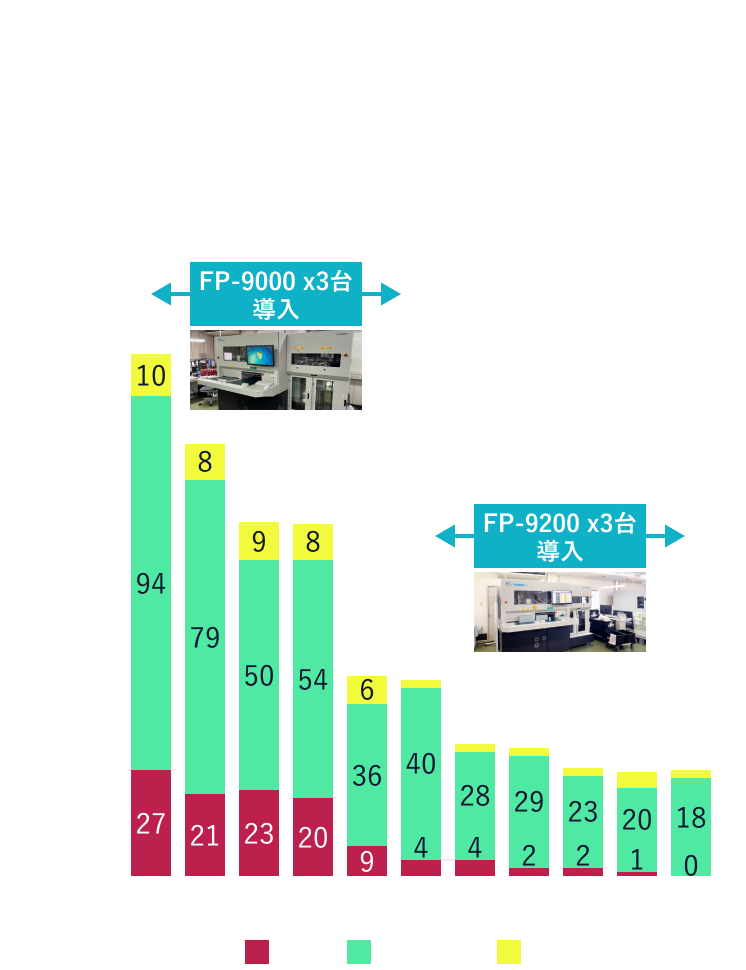

同社はプリント配線板専門メーカーとして、1980年に創業。琵琶湖の西部、滋賀県高島市新旭町に本社工場を構え、山梨と海外にも関連会社を展開している。品質にこだわり続け、特に重要な「技術」については独自の「マイスター制度」を導入するなど熟練者を養成し、技術力の向上と、それによる高い品質の維持に努めている。

今回同社がSCREENの最終外観検査装置FPシリーズの導入に至った背景や、導入後の運用状況、継続して導入台数を増やしている理由などを伺った。

石倉 健伺氏

(製造部 部長代理)

山本 祐也氏

(品質保証部 品質保証課 係長)

石田 彩羅氏

(製造部 製造一課 PP係)

古山 美帆氏

(製造部 製造一課 PP係)