|

|

||||||||

|

→PDF版 (1.3 MB) |

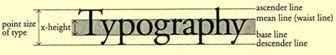

| それまで使われていた「図案文字」がLetteringという用語に変わり、定着しはじめたのは昭和40年前後ではないかと思われます。 昭和20年代後半には、早くもレタリングという言葉を装丁に使ったサンプル集や技術書も見うけられますが、ただこのレタリングという言葉を使ったものは、どうも英字に関するものが多く、日本文に関してはかわらず「図案文字」を使っているようです。もっとも、昭和20年代から刊行された同じような本をすべて調べたわけではありませんので、これはあくまでも推測にすぎません。 昭和20年8月、日本は戦争に負けました。進駐したアメリカ軍の対日本文化および教育政策の一つが図書館の設立でした。昭和21年3月に連合国軍最高司令部民間情報教育局図書館 (Civil Information and Education Information Library、略してCIE図書館)が日比谷にでき、それまで入手困難だった欧米の書籍や雑誌を直接手にとって見ることができるようになりました。くっきりと黒インキで印刷された活字、それと対照的なカラフルな表紙を閲覧者はまぶしく見たに違いありません。カーキ色一色から解放されたとき、CIE図書館が開架している30数種のファッション雑誌は取りあいとなるほどの人気であった、と記録されています(『びぶろす』国立国会図書館連絡部編集、1982年8月第33巻第8号所収「CIE図書館」)。 雑誌1500タイトル、単行本約3万冊が日本のデザイン界に影響を与えないわけはありません。図案あるいは図案文字という前時代の用語では、流れ込む欧米の新しい華やかな文化を包みこむには無理がありました。今は別に目新らしくはありませんが、文化センターという名称が当時の人びとに新鮮であったように、図案はデザインに、図案文字はレタリングに置きかわっていったのではないでしょうか。 わたしの亡師佐藤敬之輔は、昭和29年6月丸善株式会社より原弘さんの装丁で『英字デザイン』を出版します。その表紙にはイタリック体でタイトルよりも大きなLetteringという文字が白抜きでレイアウトされています。このデザインには原弘さんや佐藤の新しい時代への意識が充分に反映されていることはいうまでもありません。 『英字デザイン』の最終ページには参考書として、1943年から1953年に刊行された25冊の洋書のタイトルがあげられていますが、活字や個人創作をのぞいた14冊のうち、10冊にレタリングという単語が使われています。 新しい時代にはそれを実感させる新しい言葉が必要であったのかもしれません。 昭和20年代の図案文字に関わる人びとにとって、レタリングは欧米の先行するデザイン思想と技術を包含するまぶしい言葉であったにちがいありません。しかしその言葉もやがて使い古され、それが持っている範囲を越えて、もっと広くもっと深い意識と表現が必要だと思われたとき、レタリングデザイナーはTypographyという新しい言葉を探りあてました。 文字デザインに関わるすべてをタイポグラフィという言葉で包みこんでしまうのには、正直言って抵抗があります。 レタリングは文字をデザインし、タイポグラフィは文章をデザインするものと考えるわたしは、レタリングはすこしも古い言葉ではなく、充分にその役割を表現している言葉だと思うのです。 図案文字からレタリングへの移行は時代・思想・表現を考えても、納得のできるものでした。しかしレタリングからタイポグラフィへの変更は未成熟な意識が先に立っていたと思うのです。 ここではタイポグラフィを成立させる要素としてのレタリング、つまり書体のデザインですが、その基礎的技術について書いてみようと思います。ここに示す細かい配慮は、わたしが考えて作ったものではなく、先人たちが身をもって獲得したもので、一字一字のデザインの中に生かされているものを単に抽出したにすぎません。しかしこの細かい配慮のつみ重ねが、タイポグラフィに大きな影響を与える要因になることはいうまでもありません。 では、すこしの時間おつきあい下さい。 |

|||||||

| 実際の作業に入る前に、レタリングに必要な道具をあげてみましょう。現在の若い人はパーソナルコンピュータで文字デザインをおこないますが、これもレタリングと言うことができるでしょう。しかしここではすべてを人の手でおこなうレタリングに限って話しを進めていきます。 わたしの机の上には次のようなものが置いてあります。 1.鉛筆……HB 0.3ミリ芯のシャープペンシルとホルダータイプの HB 芯。 2.消しゴム……消えればよく銘柄は問いません。 3.定規……厚みのある大型の三角定規と溝引〈みぞびき〉定規。溝引定規は直定規で丸い溝が長さいっぱいについているものです。 4.ガラス棒……溝引定規の溝にあて、筆といっしょに使って直線を引くためのものです。ガラス製や金属製のものがありますが、滑ればよいので、わたしは使い古したボールペンの尻を使っています。滑りにくいときは溝に蝋を塗るとスイスイ滑るようになります。 5.面相筆(めんそうひつ)……中くらいの長さのもの2本。弾力のある(腰が強いと言います)ものが良いのですが、なかなか思うような筆にめぐりあいません。1本は黒インキ用、もう1本は修正のホワイト用です。 6.製図用黒インキ……墨汁でもかまいません。修正が不可欠ですので、耐水性でないと困ります。 7.ポスターカラーの黒……製図用インキや墨汁だけでは塗りむらがでたり、へんな光沢がでますので、ポスターカラーの黒をすこし混ぜてやると、塗りむらや光沢が消え、しっとりした黒になります。 8.ガッシュの白……修正に使います。ポスターカラーの白でもよいのですが、粒子が荒くて盛り上がってしまいますので、わたしは粒子の細かいガッシュの白を使っています。 9.烏口(からすぐち)……太い直線を引くためのものと細線用の2本。それと小型の烏口コンパス。これは半濁点や記号用に使います。 10.小皿……2枚。インキ用とホワイト用。 11.筆洗(ひっせん)……インキが乾いて筆が硬くなりますので、こまめに洗います。 12.原字用紙……書体デザインに不可欠な用紙です。わたしは1インチ(25.4ミリ)を縦横20分割した特注の用紙を使っています。用紙は左右B4上下A4サイズで、その中央に左右に12インチ上下6インチの方眼(240×120分割)が印刷してあります。最初に文字デザインを教えてくださったのがリョービ印刷機販売(現リョービイマジクス)の島野猛さんですが、この会社の前身は活字メーカーでしたのでインチ原字用紙を写植文字のデザインにも使っていました。その後仕事もさせていただきましたので、わたしもインチ原字用紙に慣れて今も使っています。方眼紙は水平垂直がわかり、太さも設定しやすいので、わたしはロゴタイプやタイトルデザインにも使っています。 その他にトレース用としてすこし大きめのライトテーブルを使っていますので、これは製図板がわりになっています。 |

|||||||

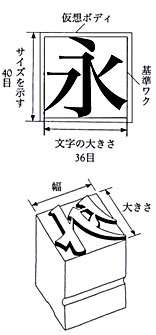

それでは、これらの道具を使って実際に書いてみましょう。ここでは日本の基本書体である明朝体漢字を作る、という設定で進めたいと思います。じつはみなさんが何気なく使っている明朝体も、そのもとは誰かが紙の上に書いたものなのです。金属活字ならそれを使って機械彫刻した母型から鋳造します。写植はそれをフィルムに撮ってネガを作り、印画紙に焼きつけます。デジタルフォントは手で書かれたアナログ原字をアウトラインデータ化して使います。 1.まず原字用紙に「仮想ボディ」となる2インチ(50.8ミリ)正方の枠を鉛筆で引きます。仮想ボディの中は縦横40分割の方眼です。仮想ボディとは、金属活字でいうと実体のある幅と奥行を持つボディであり、写植とデジタルフォントでは幅と奥行は目に見えませんので、あくまでも仮想のボディとなります。 仮想ボディは級数サイズであり、ポイントサイズであって、文字そのものの大きさではありません。 2.仮想ボディの中央に36分割の正方形(仮想ボディの90%)を鉛筆で引きます。上下左右に2目(2/40分割)づつの空間をとることになります。この36分割の正方を「基準ワク」とよびます。文字をこの枠から外へは出さないように作ります。ただしハライなど文字のある部分については1目だけ基準ワクから外へ出します。これは後ほどお話しします。 40分の36を基準ワクとしましたが、これは使用目的が本文用の小サイズ、たとえば9ポイントや12級をターゲットにした場合の設定で、大きなサイズで使われる見出し用書体では、これより大きく設定してあるはずです。 小さいサイズで使う本文用の場合、文字と文字の間隔が狭すぎると読みにくくなりますが、基準ワクが90%ならば文字サイズと同じサイズで字間を送っても(ベタ組です)、文字間には仮想ボディの10%(4目)の空間が作られるため、文字の視認性もそこなわれることがないのです。 基準ワクは、実感できる文字そのものの大きさであって、級数サイズやポイントサイズではありません。ですからサイズはどの書体でも同じ寸法ですが、基準ワクで作られる文字の大きさ(字面〈じづら〉といいます)は書体によってみな違って見えることになります。 3.ここから実際に書くことになります。とりあえず「明朝書体」の4字を書いてみます。 最初に設定しなければならないのは横線と縦線の太さです。本文用ですから横線1目(1.27ミリ)、縦線は2目(2.54ミリ)を基準としてみます。本文用サイズで使う明朝体の横線と縦線の太さの比は、ほぼ1対2から1対3ぐらいの間だと思われますが、これについての測定データを記した本を残念ながらわたしは持っておりませんので、正確にお伝えすることができません。ただ手元にあるものでいえば、今井直一さんが書かれた『書物と活字』(印刷学会出版部、昭和24年)の167頁に、12ポイントと6ポイントの活字面での比率が掲げられていますが、それによると前者では横縦比は1対3.3、後者では1対2となっています。それともう1冊、『季刊プリント1』(印刷出版研究所、昭和37年)の97頁から111頁にかけて「全国活字メーカー書体表」というのがあり、三大新聞社と11活字メーカーの書体見本が1社1頁で掲載されており、そのうちの7社が本文用サイズの横線縦線の比を明記しています。それによると「1対2、1対2.3、1対2.05〜1対2.45、1対2.5、1対2.6、1対3」の6種で、1対2から最大でも1対3までに設定されていることがわかります。しかし2インチの原字用紙上で何ミリかというのは記しておりません(14社の活字はその製法上2インチ正方を原字サイズとしていたはずです)。 線幅の設定で問題になるのは横線で、金属の活字の場合横線を極力細く設定しても、インキをつけてプレスするという工程が入りますので、ある程度太まって表現されますし、また現在のデジタルフォントはどんな細さでも表現可能ですので(見えるかどうかは別問題ですが)、その設定値は可読性という制約があったとしても、自由であったと考えられます。ただし金属活字の原字の場合、横線は烏口で一回で引きますので、そんなに正確には表現できないかもしれません。 この部分を書いているとき、まことにタイミングよく元岩田母型製造所の社長高内一さんから電話がかかってきましたので、これ幸いとばかり岩田母型の設定値をうかがいました。岩田母型では12ポイント以下の横縦比は1対2.8で、横線の太さは0.8ミリ±0.1ミリとのことですので、縦線は画数によって若干の増減はありますが、基本は2.24ミリとなります。 実はこの横線つまり言葉を変えれば細い線の再現がもっともむずかしいのが、手動写植なのです。一般的な写植は文字をネガの状態にして(文字盤といいます)、そこに光をあてて印画紙に感光させるシステムです。細い線はどうしてもとびやすく、それを避けるためにある程度の太さを最初から与えていなければなりません。この欠点をもろにかぶったのが、欧文書体の Round Hand とよばれる正統的なスクリプト書体です。細い線ヘアライン(Hair Line)はあくまでも細い。銅版画全盛のころに生まれたラウンドハンドはこの細い線が生命です。しかし写植ではこれが再現できません。話がちょっと横道にそれました。 |

|

||||||

| 【「明」を書く】 それでは下書きに入りましょう。下書きは原字用紙に鉛筆でしますが、すべてフリーハンドで定規は使いません。方眼の入った用紙は水平垂直が簡単にとれますし、太さの設定もしやすいのでとても便利です。 まず「明」です。左右の偏旁構造ですが、左の「日」と右の「月」の幅と大きさをどう作るかが問題となる字です。 「日」と「月」の第一横線は基準ワクから2目下げたところに置いてみます。「日」の左の縦線と「月」の右の縦線も、基準ワクより2目内側に設定しました。これは錯視の回避の一つの方法で、「ワクに並行する長い直線は内側に引き込む」という原則によるものです。 このことが良くわかる実験があります。同じ大きさの正方形に内接する三つの図形■●▲を描いてみると、■がものすごく大きく見えます。同じ大きさに見せようとすれば、■を小さくするほかありません。漢字に置きかえて話をすれば、たとえば牛肉の輸入問題で関係がぎくしゃくしている「日米」と書く場合、「日」を基準ワクいっぱいに書けば、横線縦線が基準ワクに接して作ってある「米」にくらべて、あきれるほど大きく見えます。書体制作は全部の文字がほぼ同じ大きさに見えるように作るのが基本ですから、画数も少なく四角い「日」はかなり小さく作らなければなりません。試しにみなさんがいつも書いている字で「日米」と書いてみて下さい。やはり「日」を小さく書いていることがわかると思います。しかしその大きさはこれしかないというのではなく、漠然としたある範囲を越えない程度の大きさであって、設計方針などで変化するものです。 |

|

||||||

書体制作は、本来文字によって固有の大きさをもち、縦長であったり横長であったりするものを一律正方形の中におしこめる作業ですが、実はデザイナーは手書きの息遣いをできるだけ活かそうとしていることも知っておいてほしいのです。 |

註1 日本新聞協会は昭和34(1959)年『新聞活字字体統一に関する資料』を刊行。日本新聞協会工務委員会は昭和33年「新聞活字の字体統一」を研究テーマにとりあげ、技術専門部会が1年の検討ののち、その結果を答申。工務委員会は答申に検討を加えて新聞社の「活字字体統一案」として採択。「発行に当って」によれば、新聞が国民文化にしめるウエイトの大きさと教育にも直接関係するため、新聞活字の字体を統一することが必要と述べ、昭和24年発表の「当用漢字字体表」が「丸ペン書きで文字の骨組みのみを示したものであり、かつ当時の印刷が不鮮明であつたため、これを明朝体活字にする際、種々解釈の相異や設計上の異同が起り、同一文字に対し、相当ことなつた字体が現用されるに至つている」と現状を書き、印刷業界その他から決定案の公表を求められたために、新聞協会会員社だけでなく関係方面にも広く配布することにしたとある。本書には昭和33年11月21日に開かれた「活字字体統一に関する講演会」の速記録も収録されており、当用漢字字体表制定に関わった林大〈ひろし〉(この時は国立国語研究所所員)により制定の事情が話されており、また学校図書株式会社の関宦市は技術専門部会の検討委員会が一字一字検討した中間報告書の問題点を指摘している。このあと質疑応答に入り、活発な意見が交わされたことがうかがえる。 |

||||||

|

|||||||

| では漢字でこのボディに相当するものは何か。明確にボディと言えるものは漢字にはありませんが、かろうじてこの「日」などがそれに相当するのではないでしょうか。ですから「日」の左右幅を広めに設定すれば、書体全体はいわゆるフトコロの広い大きく見える書体になっていきます。フトコロとは欧文書体で言うCounter、つまり彫って捨てたインキのつかない部分をさしますが、漢字は欧文書体のようにわりあい簡単な図形が4本の線上に整列するラインシステムではなく、中央を通る重心に大小粗密の字が串刺しになって並ぶシステムですから、厳密な意味での Counter を認識できないかもしれません。 「日」の左右幅を24目にしてありますが、これは広いほうの設定値だと思います。「日」は基準ワクの中央から左右に12目づつ均等に書いてありますが、これでは「日」全体がほんのわずか左へ寄って見えるはずですので、右の縦線を0.25目から0.5目程度右へ広げたほうがよいでしょう。これははじめに書きました「視覚上の中心は幾何学上の中心よりすこし上で、やや左にある」という錯視を避けるための処置です。 「日」の右側の縦線の位置は、「 固有の大きさと長さ、形を持つ漢字を無理に正方形の中に作ろうとする活字書体であっても、どこかに手書きの時代の息遣いを残そうと設計者は努力しています。この息遣いが読者の目や心を安心させ、可読性を高める役目をはたしているのだ、とわたしは思っているのです。右側の2本の縦線の位置に差をつけることは、『五體字類』〈ごたいじるい〉(西東書房刊)などで毛筆楷書を見ればわかります。 この息遣いは「書」の横線のそれぞれの長さを考えればもっと理解できるのではないでしょうか。「 写研の石井中明朝体は毛筆手書きの名残りを強く残した優秀書体ですが、上から5本目の横線は2本目よりほんのわずか短く、4本目は思いきり短くして胴をしめたことで、1本目と3本目もそれに影響されるかたちで短くなっています。「日」の左右幅は狭く作ってあり、「 【「体」を書く】 さて、最後の「体」です。もともとの字形は「體」で、「体」は簡易字体。手元にある資料では昭和6年5月発表の臨時国語調査会『常用漢字表』(文化庁『国語施策沿革資料11 漢字字体資料集(諸案集成1)』平成8年)の「注意」に、「本表ニオイテハ( )印ヲ附シタ原字ヲ捨テ、コレニ対スル簡易字体ヲ一般ニ採用スル積デアル」と書かれており「体」は「体(體)」となっています。この『常用漢字表』には1858字が収録されていますが、これは大正12年5月に臨時国語調査会が発表した常用漢字表を修正したものであると、文化庁資料の解説にあります。大正12年常用漢字表に採用した簡易字体は154字であったそうです。ただし、この漢字表は大正12年9月1日から新聞各社がその実施を期したのですが、関東大震災によって実施できませんでした。 「体」は、いくつかの錯視を処理しなければならないことや、曲線の作り方などで字形の優劣が決まりますので、簡単な字のように見えますがこれでけっこうむずかしい。 前にも書きましたが、偏旁構造の場合、偏の左右幅を狭く作ったほうがかっこいいのです。わたしは「 「体」は3種のハライの作り方ひとつで、字全体がのびのびとした雰囲気に包まれますが、ちょっと書き方を間違えるとまったく躍動感のないつまらない字になってしまいます。そして困ったことに、この曲線の作り方だけは言葉で伝えることができず、長い時間をかけてくりかえしくりかえし書くことで自得するほかありません。 話がすこし横道にそれますが、今から35年ほど前に、東京築地活版製造所の最後の種字彫刻師として活躍された安藤末松さんを中央区湊町のご自宅に尋ねて、お話しをうかがったことがあります。安藤さんはそのときすでにご病気にかかっておられ、彫刻刀を握ってお仕事をすることはできないお身体でしたが、お話しはとても興味深いものでした。今思えばなぜ詳しい記録をとらなかったのかと悔やんでも悔やみきれないのですが、わたしもまだ若くただの興味本位であって、ことの重要さをわかっていなかったのです(「安藤末松聞き書き」は連載第7回「無名無冠の種字彫り師」に収録)。 |

|

||||||

| 東京築地活版製造所は日本最初の活字製造メーカーで、腕のいい種字彫刻師を擁して優れた書体を次々に開発し、後発の秀英舎(今の大日本印刷の前身です。)とともに業界をリードしていきましたが、昭和13年業績不振により廃業にいたりました。安藤さんはそのような伝統と栄光につつまれた築地活版製造所の彫刻部に大正10年「小僧」さん――見習いですね――として入社しました。名人彫刻師と言われた竹口芳五郎の衣鉢をつぐ竹口正太郎や鈴木の彦さん(こんな言いかたで、名前は忘れておられました)のもとで修行がはじまりましたが――わたしの記憶では仮名の最初は一号(9.665ミリ正方)の木の駒に「つ」を逆字で書き凸刻したとおっしゃっていました――師匠は何度持っていってもろくすっぽ見もしないでポイッと捨ててしまう毎日だったそうです。2インチの原字用紙に修正もOKで書いたとしても「つ」のカーブはむずかしい。それを修正不可の原寸逆字彫刻ですから、その苦労はなみたいていではなかったと思います。幸いにも安藤さんはその修行によく耐えましたが、同期入社のほとんどの「小僧」さんは辞めていったとのことです。安藤さんのそのときの言葉は今も覚えています。「なにも言わずにほうり投げるんだ。くやしくってねぇ」。 |

|

||||||

竹口正太郎にしろ鈴木の彦さんにしろ、「つ」の造型や曲線の作り方を言葉で教えることはできなかったのだと思います。新入りの種字彫刻師は先輩たちの造型や技術を盗みとり、自分なりに消化し、そして新しい何かを加えていく作業を黙々と続けるほかないのです。そしてその仕事はあくまでも無名であり、人びとから声を大にして評価されることもない。そういう辛さに耐えられる人びとによって日本の印刷用書体、特に明朝体は支えられ改良されてきたことを、忘れてはいけないと思うのです。 ●「体」の「 |

|

||||||

「 |

|

||||||

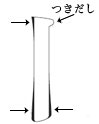

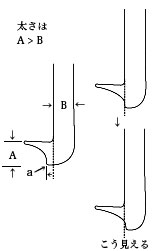

| では、最後に明朝体のエレメントの作り方を気がついた順に書いてみましょう。 すでに書いたものもありますが、重複をおそれずに書くことにします。 【横線をどう作るか】 まず横線です。明朝体の横線は細く右端に三角形のウロコというものがついています。左端、つまり始筆部ですが、その先端は斜めに切り、曲線を持つ「くさび」状に作ります。原寸種字の金属活字では最初から「くさび」状に作っていましたが、昭和20年代中頃から導入された拡大原字を使った機械彫刻母型(ベントン母型といいます)では、横線の左端にこの「くさび」状のアクセントをつけず、垂直に切りおとしたフラットな直線にすることが多くなりました。金属活字はインキをつけてプレスして印刷します。左の先端は圧力が強くかかり、インキが水滴状に外へひろがって結果として「くさび」状に近い効果を生みました。わたしたちの目は左端と右端に強いものがあると、中の横線が切れていてもつないで見てしまいます。明朝体の横線は細く、印刷の状態が悪ければ切れてしまうこともあるのです。そういう欠陥を、左端の横線からはみ出した水滴状のインキとわたしたちの錯視が救っています。 金属活字にかわって登場した写植は、印刷がオフセット方式ですので圧力はかかりません。横線の左端を垂直に切り太さを与えずフラットにしておくと、ネガと光を使いますので上下の角がどうしても正確に再現できず、丸まってしまい目がかりがなく短く見えてしまいます。それを避けるために初期の金属活字と同じような「くさび」状のアクセントをはじめからつけています。 デジタルフォントでは、リュウミンやヒラギノ明朝体は「くさび」状のアクセントを付けていますが、平成明朝体やアドビシステムズの小塚明朝体はアクセントをつけないフラットな太さで、先端を斜めに切りおとしてあるだけです。デジタルフォントの再現性は年を追うごとに高まっていきますが、人の目は今も昔もそれほど変わらないとするならば、アクセントを持たない横線の左端は視認しにくくなるのではないかと思うのです。しかしここを書いていてほんとにそうかなとちょっと気になりましたので、優れたタイプセッターである畏友の前田年昭さんに意見を求めました。前田さんは経験というファクターがあるのではないかと言います。たしかに横線の左端にアクセントをつけるほうが良いという意識は、前田さんが指摘するようにそれほど長くない経験の上に立ったわたしの思いこみであって、確固たる調査データをもとにしたものではありません。できることなら読者のみなさんの意見を聞かせていただきたいと思います。 話をもどします。横線の右端にある三角形のウロコ。和文書体のエレメント名は欧文書体の部分名称のように確定しているわけではなく、印刷所やメーカーやそれにかかわる職人さんによって微妙に異なっているように思います。さてウロコですが、その語源となったものは魚の鱗なのか、三角の符牒からきたものか、どちらでしょうか。 ウロコの作り方の基本は、正三角形にするのではなく頂点の位置をすこし左へ寄せます。あまり左へ寄せすぎると何だか矢印みたいで美しくなく、逆に頂点を右に寄せると車が急ブレーキをかけて止まったような変な形になります。しかし太い明朝体で「艦」を作るとしたら、「皿」の右端の縦線から右のウロコが入る空間は狭く、やむをえずウロコの幅をせばめて高くして、頂点を右に持っていきます。ウロコの大きさと形はそれが置かれた空間の広さに関係します。初心者の方に共通する傾向は、ウロコを小さく書くことです。学校の授業では「思いきって大きく!!」と伝えます。どんなに大きく書けといっても、例えば「十」で右上の空間いっぱいにウロコを書く人はいませんよね。常識の範囲内でできるだけ大きく書いたほうがよい。ウロコは空間を埋める役目もあるのです。 明朝体のエレメントはそれぞれが独立したものではなく、互いに関係しあっています。ウロコの二つの斜辺を直線に作るか、あるいは外へ張り出した曲線にし、頂点もすこし丸くするかによって縦線の上端、下端の形も変わり、字全体の印象も違ってきます。 【縦線はどう作るか】 では縦線はどう作ったらよいでしょうか。わたしは図のように縦線の左上と下の左右にアクセントをつけます。アクセントのない、ただの並行な垂直線だと何だか「この愛想なしッ!!」と言いたくなります。縦線にアクセントをつけないという方針を維持すれば、このあとに書きますが「日」や「縦線ハネ」にわずかですが問題を起こすことになります。 その前に縦線の上辺と下辺について書いておきます。上辺は左から右への斜線で、縦線の右側に丸い「つきだし」(へんな名前ですね)がつきます。斜線の角度はできるだけ水平に近いほうが良いとわたしは考えています。これは何度も書いたと思うのですが、拡大された原字は虚像であって実際に使われる大きさになった字が実像になります。それが9ポイントであれば3.2ミリ正方の字です。できるだけ大きく、大きく見えるように作ってやらなければ、縮小されたとき想像以上に問題を起こすことがあるのです。 この上辺が水平に近いか、あるいは斜めすぎるかによって縦線の長さは微妙に変わります。ちょっと実験してみましょう。図のように横線の上に同じ高さの2種の縦線を書いてみます。どちらが長く見えますか? 上辺が水平に近い方が長く見えると思います。私たちの目は縦線の上辺の左端は視認できず、感じられる長さは「つきだし」の位置とそこから横線までの距離に関係していると思われます。 横線のウロコのところで斜辺の作り方で縦線の上辺も下辺も変わると書きました。ウロコの斜辺を曲線にし、頂点もすこし丸くすれば、縦線の上辺のななめ線も若干の曲線になり、「つきだし」も柔らかく、縦線の右辺との接合も曲線にしたくなります。そうすれば縦線の下辺も右上がりの鋭い切り口ではなく、全体が丸いやさしい作り方にしないとエレメントのバランスが悪くなるのではないでしょうか。試しにお使いになっているパーソナルコンピュータで、搭載している明朝体のエレメントを比較してみたらいかがでしょうか。たとえばリュウミンはどうか、ヒラギノ明朝体はどう処理し、それがどこにどう関係しているかがわかると、書体特性も理解できるのではないでしょうか。書体はただ読者のためにあります。その書体の特徴を知ったうえで、文章内容にあった書体を選択し、読みやすい文章組を模索するのがデザイナーの役目だとわたしは思っています。 。 |

|

||||||

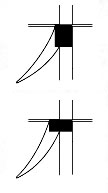

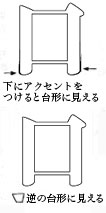

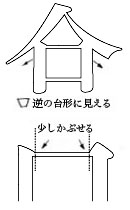

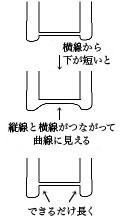

| 【「日」の作り方】 次に進みましょう。「明」や「朝」、「書」に含まれる「日」です。左右に2本の縦線があり、それに挟まれた空間は3本の横線で二つに分割されています。 横線で問題になるのは、真ん中の横線の位置です。前に書きましたが、視覚上の中心は幾何学上の中心よりすこし上にあるという原則がここに使われます。見本文字の「明」では下が5%ほど広く、「朝」は12%、「書」は7%広くとっています。「朝」の12%はもしかすると差が大きすぎるかもしれませんね。字によって、位置によってその割合は変わると思いますが、だいたい10%前後というのが一般的ではないでしょうか。 わたしは左右の縦線の下にいくにしたがってアクセントをつけてわずかに太くしています。ただし、左右の縦線の内側の下には横線がありますので、内側にはアクセントをつけずに垂直のままにしておきます。これも原則のひとつです。現在よく使われているデジタルフォントで、縦線の下にアクセントをつけていないのは、平成明朝体をはじめとしてかなりの数になると思います。アクセントをつけない理由が何であるのかわたしにはわかりませんが、逆につけないことによって起こる錯覚が気になってしかたがありません。とても些細なことかもしれませんが、こういうことの積み重ねが読み易さに影響するのかしないのか、わたしは影響すると思うのですが――。 たとえば「口」や「日」などの左右の縦線をアクセントをつけずに同じ太さで垂直に作ると、下が狭い台形に見える、つまり下がつぼまった字に見えるのではないでしょうか。外側の下にアクセントをつけて台形に見せることで、字は安定した形になると思います。手元にある金属活字の初号明朝体(14.76ミリ正方)では(戦前のも戦後のも混じっていますが)、アクセントをつけるだけでなく縦線自体を倒して作っています。これは間違いなく活字彫刻師達が自得した錯視の調整法ではないでしょうか。安藤末松さんのエピソードを思い出していただきたいのですが、「師匠―弟子」というまことに前近代的な関係での教育は、連続する伝統技術の習得には案外有効であったと思われるのです。1998年11月3日開催の「日本語の文字と組版を考える会」のレジュメで、わたしはこんなことを書いています。書体デザインに必要な技術、技法は言葉では伝えることがむずかしく、体得した後に手が動くとした後に、 師匠の仕事ぶりを見、また長い時間をかけて修練する以外に獲得できないのかもしれません。師匠もそのような努力をしたはずですし、その又師匠もそうであったことを考えますと、設計に必要な要諦は途切れることなく連線と続いていることに気がつきます。受けついだ要諦の上にすこしの改良を加えることが、基本書体である明朝体のデザインだと思います。保守的であることが大切な世界かもしれません。 ともかく上手な人を師匠にしないといけないようです。新人は砂が水を吸いこむように、師匠の癖を無垢な体に批判することなく蓄えていきます。その癖が強ければ強いほど、そこから抜け出して自分の造型を生み出すのに時間がかかります。しかし独学での習得はむずかしい。 たぶん現在のタイプフェイスデザイナーのほとんどのかたは、連綿と続く書体デザインの伝統の中で育てられたという経験はなく、独学によっているのではないでしょうか。そうすると、長い時間をかけて先輩たちが獲得してきた書体デザインのたいせつな調整法は、若い世代に受け継がれないことになります。これは書体デザイン、特に明朝体のデザインには大きな損失であって、くりかえし改良洗練を必要とする基本書体にとって、その停止と後退を余儀なくさせることになるかもしれません。 それが残念なのです。 縦線の下にアクセントをつけない「口」や「日」が左右ハライの下に置かれた場合――「呑」や「春」などですが――「口」や「日」の上辺は左右ハライの持つ視線の誘導によって、左の縦線の上部は左へ、右の縦線の上部は右へ引っぱられ、いっそう下がつぼまった逆台形に見えるはずです。 「日」の左右縦線の上辺の作り方ですが、左の縦線は左から右へおちる円孤が横線にかぶっています。右の縦線の上には「肩ウロコ」あるいは「角ウロコ」とよばれるウロコで横線と縦線をつないでいます。ウロコの左斜辺も横線にかぶせます。いずれもかぶせすぎると重く見えて美しくないようです。 ではかぶせなかったらどうか。つまり縦線の内側と同じ垂直線上に左の円孤の右端と右のウロコの左斜辺の左下を置くと、いずれも外へずれて見えます。これはローマン体の「X」のヘアラインを見るとわかりますが、太い斜線を横断する上下のヘアラインはずらして作ってあります。こんな実験をしてみたらどうでしょうか。定規で1センチ幅の垂直線を引きます。もちろん鉛筆でけっこうです。そこに定規を使って斜線を引いてください。ただし垂直線間には引きません。それを見ますと、つながっているはずの斜線の左側が下がって見えると思います。ある一定の空間を斜めに横切る線はつながって見えないという原則です。 「肩ウロコ」又は「角ウロコ」の右側につきでた半円部分(「つきだし」です)を下げすぎると何だか下品になります。反対にこの半円部分の最後を横線の下辺と同じ線上におくと、縦線の上に横線が乗っているように見え、横線と縦線が一画に見えません。このウロコは横線と縦線をしっかり結びつける役目をしています。 縦線と横線がつながる下辺はどうでしょうか。 ここで注意しなくてはいけないことは、横線から下の縦線部分をできるだけ長く見えるように作ることです。しつこいと思われるでしょうが、今書いているのは拡大原字です。実際に使われる大きさは、本文だとしたら3ミリちょっとしかありません。横線から下が短いと、横線の下は縦線の下の右上がりの切り口と一体化して曲線に見えてしまいます。繁画の字になればやむを得ないと思いますが、それでもできるだけ避けたい。2本の縦線の下は左を長く、右はそれよりすこし短いほうが安定します。左右同じ長さだと右が下がって見えると思います。拡大原字で慣れたわたしたちは「サイズとエレメントの関係」を忘れがちです。昔にくらべてはるかに原字の仕上げの精度は上がっていますが、この点では原寸で種字を彫っていた昔の活字職人さんにはるかにおよばないのではないでしょうか。言い忘れましたが、横線から下に縦線が出ている部分を「ゲタ」とか「イサミアシ」とか言うようです。 「明朝書体」という、たかだか4字の見本文字の解説がこんなに長くなるとは、書いている本人も驚いています。しかしゴールはもうすぐです。どうか今しばらくおつきあい下さい。 |

|

||||||

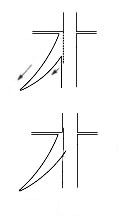

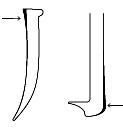

| 【「月」の作り方】 「明」と「朝」の「月」の作りかたです。左は縦線が垂直に下りてきて斜め下へハラっていくエレメント。右は垂直線の下に左横へ向かう「ハネ」があります。左の縦線ハライは視線を左下に強く引っぱります。その結果垂直である縦線部分も錯視で右に倒れて見えます。右の縦線の下にあるハネも視線を強く左へ誘導しますので、何らかの調整をしないとこの縦線も右に倒れて見えることになります。本来ともに垂直に見えなければならないはずの「月」が、右に傾いた平行四辺形に見えてしまうわけです。 わたしは左の縦線ハライの上部左側にアクセントをつけ、そこからハライの先端までが曲線を描くような形に作って、錯視を解消しています。次に右の縦線ですが、縦線の右下にいくにしたがってすこし太くなるようにアクセントをつけます。前に書きましたが、縦線は下にじゃまがないほうにアクセントをつけるという原則です。右下にアクセントがあることで、縦線は左に傾いて見え、ハネの視線誘導によって右に倒れる錯視が生じても、それを吸収して垂直に見えるはずです。デジタルフォントのいくつかは、縦線へのアクセントをまったくつけておりませんので、どうしても倒れて見えることになります。すこし前に書いた「わずかですが問題を起こすことになる」というのはこのことです。縦線ハネの錯視の調整として、昔の金属活字のようにはじめから左に倒して作ってしまうというやりかたもあります。それでも右下のアクセントは必要で、これがないと安定感がどうも生まれないように思われます。 たしかにアクセントを持たない書体はすっきりとしてモダンな印象をあたえるかもしれませんが、しかし何か大切なものを落としてしまっているように思えてなりません。 「月」の横線3本で分割される二つの空間の大きさ(上下幅です)は「日」と同じように下を広くします。その差はここでは12%です。横線によって分割される空間の作りかた、たとえば「目」などでは三つの空間がありますが、一番下を広くし上の二つは同じ幅にします。では「目」を横に倒した「皿」ではどうでしょうか。これは右端を広くとり、左と中は同じです。 同じ長さ幅で「╋」を書くと中央の横線は太く、かつ下がって見えることはすでに書きましたが、横線の長さについては書きませんでした。縦線から左右に同じ長さの横線がある場合、右より左のほうがすこし長く見えます。これは視覚上の中心が幾何学上の中心よりすこし上で、やや左に寄ることと同じです。左を短くすることで、均等に見える。言葉を変えれば、すべて同じ幅で作ってしまうと左が広く見えることになります。「田」もそうですし「門」でも同じです。左右に同じ構造のものがならぶときは、いつも右を大きく作らなければなりません。 次は「ハネ」の作りかたです。図のようにハネの上下幅は縦線よりも太くします。これも楷書の書きかたがもとになっています。筆で縦線を引くとき、筆の穂先は線の中央で上を向いています。それがハネにかわるとき一度力をいれて筆を紙に沈め、そののちゆっくりと力を抜いて筆を左に動かします。そのとき筆の穂先は今までの中央からハネの上辺に変わって上の線を描き、筆の腹がハネの下を描きます。下側は力を抜くにつれてえぐれた形になり、左の終筆部に向かって急激に細くなっていくわけです。楷書の場合、図のaの位置は縦線の左側の垂線上にあることが多いのですが、明朝体ではそれよりも左においてハネの厚さを見せるようにします。楷書と同じように縦線の左側の垂線上に置くと、その上のえぐれた部分が縦線の内側にはいって見え、ハネの強さがなくなります。 それともう一つ、ハネは左上へすこしあがるように作ったほうがいいでしょう。デジタルフォントのなかには、ハネの上の線が水平なものがありますが、これだと先端が下がって見えるかもしれません。元来ハネはあるエレメントまたは空間を包みこむ役割がありますので、意味あいからいっても左へ持ちあがるように作ったほうが良いと思います。 。 |

|

||||||

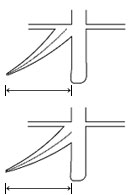

| 【ハライの作り方、復習】 「体」については見本文字の解説のところで錯視の調整を含めてお話ししましたが、もう一度復習をしてみましょう。 まず、ハライの下の縦線はすこし右に倒して作ります。すこし構造の違う「(りっしん)」偏や「牛」偏も倒したほうが安定します。「木」偏なども古い金属活字の見本帳をみると、あきらかに倒して作ってあります。「本」のように横線と縦線の交差部からハライが出る場合、特に左ハライの始筆部に向かって縦線を細めていって、人の目には縦線が倒れているように見える作りかたをします。この処置は交差部の黒みを軽くする効果もあるので、一石二鳥です。 次に問題になるのは左右ハライの始筆部、特に左ハライを横線に多くかけるのか、それとも縦線に多くかけるのかということです。わたしは視覚上黒みをすこしでも軽くするという考えから、縦線に多くかけることをすすめました。この縦線依存にはもう一つ理由があります。それは縦線に多くかけたほうが左ハライを長く作れるということです。横線から出すとほんのわずか短く、右ハライののびやかさに対応できず縮こまった感じになるようです。これは「木偏」や「禾偏」のように縦線から左が狭い場合、特に顕著です。「木偏」や「禾偏」の左ハライは縦線から出したほうが長くのびやかに感じ、かつ黒みも少ないと考えています。 書体設計では重なりあういろいろな問題点をすべて満足させる解決策はなく、もっとも重要と思われるものを優先させ、あとは泣く泣く切りすてることになります。それは造型上のバランスであったり、黒みであったりするわけですが、練達のデザイナーほどそれを巧みにわからないように処理しているのではないでしょうか。玄人の恐ろしさというのはこういう何気ないところに首を出すようです。 いよいよ最後になりました。 【「心」と「(しんにゅう)」の横画をどう作るか】 見本の文字の中には無いエレメントですが、どうしても気になることを二つ書いて終わりにします。 一つは「心」の二画目の横画です。デジタルフォントの中にはこの横画を直線に作るものがあります。その理由がどうしてもわかりません。筆で書けばあたりまえですが中央がすこし下った縦線よりすこし太い曲線になります。すべて楷書にならえとは言いませんが、良いところは取りいれるほうがいいと思います。縦線が垂直、横線は水平、これを円孤で結びます。このとき円孤と直線の結合点がえぐられるという錯視が生まれます。小さくなればわからないという意見もあるでしょう。しかし二重三重のプロテクトをかけて錯視の起こるのを防ぐことが、物言わぬ読者への配慮ではないでしょうか。 もう一つは、「(しんにゅう)」のやはり横画です。「心」の横画を水平に作る書体はいずれも「(しんにゅう)」の横画と同じ太さの水平な直線にしています。これだと「(しんにゅう)」の右端が下がって見えて、何だか不安定です。できれば、下は水平でもいいですが、上辺は右へいくにしたがって上へもち上げる曲線にして、上の構造物を包みこむように作りたい。これは「廴(えんにょう)」も同じです。 何年か前になりますが、上海で中国の書体デザイナーの方がたと話す機会があり、このことが話題になりました。わたしは「心が曲がっている派」ですが、中国の先生がたはモダンな印象の「心はまっすぐ派」で、議論は平行線で終わりました。 |

|

||||||

「明朝書体」4字を使って作りかたを書いてきました。いってみればこれは定型についてのお話しです。しかしこの定型を知ったからといって良い書体が作れるわけではありません。 →PDF (1.3 MB) |

|||||||

●この文章は2001年7月に開催されたブックデザイナー日下潤一氏の個展「絵と本」のために書き下ろしたもので、氏のデザインで18部限定で展示販売されました。わずか18部という少部数のためほとんど人の目に触れることがありません。このような書体デザインの基本と錯視の調整について書かれたものはあまりありませんので、日下潤一氏のご許可をえて加筆訂正を加えてこの連載の最後に転載させていただきました。内容は書体設計のほんの一部にすぎませんし、個人的な解釈でもありますが、皆様が使っている書体が、このような配慮の上にたって作られていることを理解していただければ嬉しく存じます。 |

|||||||

|